※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【特集・Netflix】第3回 日本でも成功するのか!?……見えてきた「強み」と「課題」

2015-06-19 06:00:05

今秋から、いよいよ米国の大手VODサービス「Netflix(ネットフリックス)」が日本に上陸する。Netflix 日本法人が18日に開催した記者説明会の内容から、徐々に国内向けサービスの詳細が見えてきた。NetflixがVODを面白くしてくれるのか?本当に使えるサービスなのか?説明会の内容を整理しながら考察してみよう。

■全世界6,200万会員を集めるVODサービスが遂に日本上陸

米国を拠点とするオンラインDVDレンタルサービスから起業したNetflixは、2007年からインターネット経由の動画配信サービスをスタート。今では全世界50カ国・6,200万会員がNetflixを利用している。日本では今年の秋からサービスがスタートする予定だが、正確な日程については今回の説明会時点ではまだ発表されなかった。

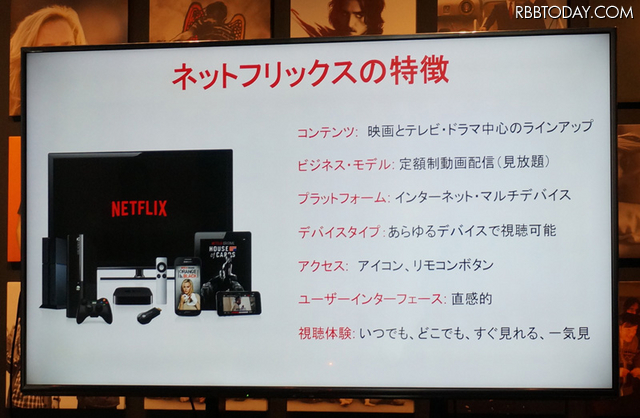

視聴形態は月定額固定料金のストリーミング・見放題となるが、日本での料金プランもまだ「調整中」のステータス。米国ではコンテンツの再生画質に応じてベーシックな7.99ドルのプランから、HDコンテンツが視聴できる8.99ドルのスタンダード、4Kコンテンツが楽しめる11.99ドルのプレミアムまで3段階に料金が区分されている。

ライバルのHuluは現在、アメリカで7.99ドル、日本では月額933円(税抜)でサービスを展開していることから、おそらくベーシックな料金プランは1,000円前後で提供されるのではないだろうか。4Kについては品揃えにもよるが、現状国内でも手軽に楽しめるコンテンツがまだ少ないので、サービスインの当初はある程度強気なプレミアム価格に設定してくることもありそうだ。アメリカではクレジットカードやプリペイド方式での支払いに対応しているようだが、日本がどんな決済方法になるかもまだわからない。

作品の前後に広告動画を挟むことなく、ユーザーが視聴に集中できる環境を提供することもNetflixのポリシーだ。そのため、基本的に無料で視聴できるコンテンツは用意されず、サービスの運営はユーザーが毎月に支払う利用料金でまかなわれる。

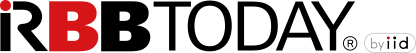

作品は映画やテレビドラマが中心となり、日本国内からも一部過去作品を除いて、全世界向けに配信されているコンテンツが見られるようになる。ただし、サービスインの当初に揃うコンテンツ数がどれくらいの規模感になるのか、具体的な数字は示されていない。

18日に開催された記者会見の全体については別記事を参照いただくとして、ここではNetflix 日本法人代表のグレゴリー・K・ピーターズ氏と、副社長の大崎貴之氏がプレゼンテーションで繰り返し語っていた「Netflixの強み」をもう一度振り返ってみたい。

■日本法人代表ピーターズ氏が語る「Netflixならではの強み」

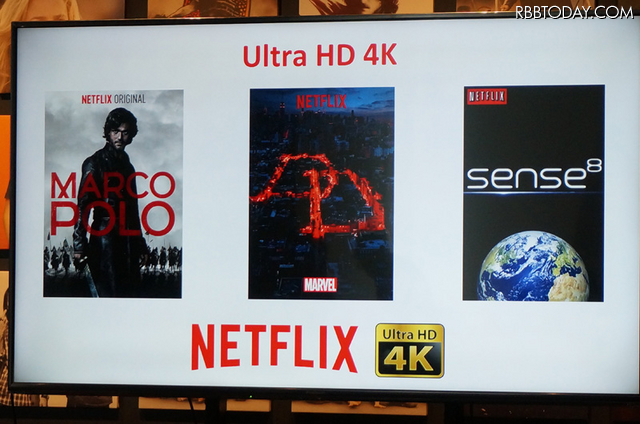

Netflixならではの強みとして、ピーターズ氏が最初に掲げるのは、約5万作品のアーカイブからユーザーが見たい動画に検索をかけることなく出会える「パーソナライズされたレコメンド機能」だ。

一つずつ丁寧にタグ付けされたコンテンツに、視聴者の再生履歴を学習するアルゴリズムを組み合わせて、視聴者が見たいであろう作品を、タイトルごとに、あるいはジャンルまでソートした状態でホーム画面上からプッシュする。作品の種類は76,897通りに分類され、ユーザーの視聴行動やAmazonのビッグデータを活用することで高精度なレコメンド機能を実現できるのが特徴だ。

Netflixが調べた既存会員の視聴傾向からは、1ユーザーあたり月間で30~40時間、1日に均すと約1時間ほどNetflixのコンテンツを視聴しているという結果が見えているという。そのうち約75%がレコメンド機能から面白そうな作品に辿り着いて、楽しんでいるそうだ。ユーザーの視聴傾向を正確につかむことで、次のヒット・コンテンツ誕生の種まきにもつなげているという。

説明会ではパナソニックのスマートテレビを用意して、米国版Netflixを使ったデモンストレーションが紹介された。コンテンツ視聴のためのインターフェースやフローの設計は、あくまでユーザー本位の目線で使いやすさを追求したものであることをピーターズ氏は強調する。例えばあるテレビドラマのシリーズを視聴中、続きのタイトルを次々に連続して見られるように、タイトルが終わりに近づくと、続きのタイトルを自動でアーカイブから引き当ててサムネイルを表示する。選択すればスムーズに続きを再生。都度メニュー画面に戻って検索する手間が省ける「一気見(Binge-Watching)」ができる快適さを魅力としてうたっている。

ほかにも再生の安定性を高めるため、ユーザーの回線速度の状態を常時モニタリングしながら最適なビットレートの映像を配信する仕組みも採り入れた。例えば4Kの高画質・大容量データを配信する際にはユーザーの回線速度に合わせながら、配信ビットレートを可変させて送り出す。同社では4K/60pのコンテンツを最高画質で楽しむためには、約25Mbpsの回線速度品質を推奨している。またユーザーが利用するネットワークのトラフィックが混雑している時間帯には画質を落として配信するなど、とにかく「映像が落ちない」ことを優先して柔軟な配信制御を行う。「ユーザーの視聴環境に合わせた配信サーバーのコントロールは、Netflixの技術が世界で最も進んでいるだろう」とピーターズ氏は胸を張る。

「ユーザーの好みの多様性」をキャッチできる、オリジナルコンテンツを含めた充実のコンテンツの品揃えもピーターズ氏が強調するポイントだ。日本向けコンテンツの全貌はまだ明らかにされていないが、この説明会と同じ週に実施されたフジテレビとの共同記者会見では、「テラスハウス」や「アンダーウェア」など独自のコンテンツが製作されることも発表された。

とかく日本国内では海外ものよりも国産のローカルコンテンツに人気が傾くと言われている。Netflixの勝算について訊ねられたピーターズ氏は、「日本の視聴者がローカルコンテンツに高い関心を持っていることは承知している。だからそこはしっかり応えなければならないと考えて、フジテレビとのコラボレーションも進めている。だが、ローカルコンテンツが強いのは、何も日本に限ったことではなく、世界のどこの国も一緒。各地域で成功を収めてきたNetflixのノウハウが、日本進出にも活かせるだろう」と強気の構えを崩さない。むしろNetflixが、日本のユーザーが触れてこなかった魅力的な海外コンテンツとのタッチポイントを切り拓いていくと意気込む。

国内向けコンテンツの製作体制については、今後フジテレビをはじめとするテレビ局や大手製作プロダクションだけでなく、個人のクリエイターによる作品をNetflixのプラットフォームに乗せていくことも検討されているようだ。日本副社長の大崎氏は「クリエイティブ・フリーダム」という、Netflixにおけるコンテンツ製作のポリシーを強調した。

「Netflixをプラットフォームに、世界中のコンテンツが日本に届けられるし、反対に日本のコンテンツが世界に発信されることも出てくる。作品の内容についてNetflixが細かく口出しすることはなく、クリエイターを信用して託す構えだ。シリーズもののドラマは話数であったり、1話あたりのタイトルの長さを決めるのもクリエイターの判断。今までより壮大なスケールの映画をつくることもできるようになる」という大崎氏。

国内のコンテンツプロバイダとは、Netflixのサービスインに向けて具体的な協議を詰めている段階だが、「ローンチ時点でオリジナルタイトルの品揃えを固めることも大事だが、Netflixは日本でのサービスを継続的に良いものにしていくために、オリジナルコンテンツの製作にますます注力していくだろう」と考えを述べた。

■当初はテレビよりもモバイルで伸びる可能性が高いのでは?

説明会で実施されたデモンストレーションでは、日本向けサービスの画面はまだ準備中ということで確認できず、参加者が自由にハンドリングする機会も得られなかったものの、概ねインターフェースのデザインや機能はアメリカで提供中のサービスから大きく変わることはなさそうだ。シンプルなメニュー構成と、ユーザーがスムーズに視聴できるよう配置された動線などにNetflixの経験値が活かされている。

Netlfixはテレビだけでなく、スマホやタブレット、ゲーム機などマルチデバイスで利用できる動画配信サービスだが、説明会ではテレビによるデモや機能だけが紹介された。一方で、Netflixのスタッフによれば「海外ではモバイル機器での利用も増えつつある」という。

実際に日本でもサービスが始まれば、テレビよりもモバイルで利用するユーザーが増えるだろうと筆者は予想している。なぜなら、当初Netflixのサービスを契約するアーリーアダプター層には都市生活者が多く、映画やドラマなど視聴に時間のかかるコンテンツは、スマホやタブレットをメインに通勤などの移動時間や外出先、お風呂の中などの可処分時間で楽しむ使い方が中心になるはずだからだ。

モバイルメインのユーザーにとって、テレビは家のリビングでゆっくり見られる時間があれば併用する、オプション的なデバイスになるだろう。秋のサービスインに向けて、テレビ以外のデバイスでNetflixを楽しむための情報がさらに開示されることを期待したい。

年初にNetflixの日本上陸が正式発表されてから、Netflixが日本のテレビ業界の構造を根本から変えてしまうのではないかという声も聞こえてくるが、筆者は少なくともユーザーの側から見る限り、しばらくはNetflixとテレビ番組は共存できるだろうと考える。

その理由は、Netflixのメインコンテンツは映画やドラマなど作り込まれたものが中心であり、ニュースやスポーツ中継などのライブものはテレビのチャンネルに切り替えてみることになりそうだからだ。一方で、リッチな海外スポーツ番組のライブプログラムなどもリッチに取りそろえる国内企業の動画配信サービスが、いまのところ目立つほどにブレイクしていない。

理由は色々考えられるが、やはりよく言われるように、「テレビ番組は無料で楽しめるもの」という感覚が視聴者にあり、仕組みもできていることが有料動画配信サービスが伸び悩む最大の要因としてあるようだ。ここがまさにNetflixの勝負所であり、オリジナル製作のものも含めてお金を払ってまで見る価値のあるキラーコンテンツの魅力を、より強くアピールしていく体制を整えていく下ごしらえが肝心だ。コアなアニメ作品を揃えてファンを取り込む手も考えられるが、スポーツや音楽ライブなどラインナップを柔軟に広げる感覚も必要かもしれない。

またユーザーが有料でも視聴したくなるようなリッチコンテンツを作り続けるためには、スポンサー企業を募るための戦略的な広告モデルもやはり必要なのではないだろうか。視聴者にとっての利便性を犠牲にしないことが前提なのであれば、劇中にスポンサーが推す製品を登場させるプロダクトプレイスメントもひとつの手段として考えられる。

Netflixとコンテンツパートナーによるレベニューシェアの形態がどうなっているのかは今のところ明らかにされていないが、実際に世界50カ国で成功を収めているNetflixのビジネススタイルにはサービスが開始した後にも注目が集まるだろう。

4K映像の配信については、より高画質な映像を安定したクオリティで楽しむために約25Mbpsの回線速度を推奨しているが、それならばNTT東西のフレッツ光のようにより安定したクローズドネットワークでの利用が有利になる。NTTぷららが展開する「ひかりTV 4K」などのサービスと競合しながら、光回線事業者とパートナーシップを固めていくことも今後Netflixにとって大事な課題になってくる。

Netflixに対応するテレビは、日本国内の主要テレビメーカーであるパナソニック、ソニー、東芝、シャープが既に対応製品を発表している。今後発売される多くの4K/2Kテレビにはインターネット接続とNetflixの視聴機能が搭載されてくる。

また既発売のテレビでNetflixが楽しめるよう、セットトップボックスやスタンダードクラスのBDプレーヤーにも対応機が増えてくるはずだと、Netflixのビジネスデベロップメント担当である下井昌人氏は語っている。映像配信業界の“黒船”とも称されるNetflixが国内デジタルテレビのインターネット接続率を引き上げる牽引車となり、日本のコンテンツ業界を活気づかせる契機となるのか。今後の動向からも目が離せなくなりそうだ。

■全世界6,200万会員を集めるVODサービスが遂に日本上陸

米国を拠点とするオンラインDVDレンタルサービスから起業したNetflixは、2007年からインターネット経由の動画配信サービスをスタート。今では全世界50カ国・6,200万会員がNetflixを利用している。日本では今年の秋からサービスがスタートする予定だが、正確な日程については今回の説明会時点ではまだ発表されなかった。

視聴形態は月定額固定料金のストリーミング・見放題となるが、日本での料金プランもまだ「調整中」のステータス。米国ではコンテンツの再生画質に応じてベーシックな7.99ドルのプランから、HDコンテンツが視聴できる8.99ドルのスタンダード、4Kコンテンツが楽しめる11.99ドルのプレミアムまで3段階に料金が区分されている。

ライバルのHuluは現在、アメリカで7.99ドル、日本では月額933円(税抜)でサービスを展開していることから、おそらくベーシックな料金プランは1,000円前後で提供されるのではないだろうか。4Kについては品揃えにもよるが、現状国内でも手軽に楽しめるコンテンツがまだ少ないので、サービスインの当初はある程度強気なプレミアム価格に設定してくることもありそうだ。アメリカではクレジットカードやプリペイド方式での支払いに対応しているようだが、日本がどんな決済方法になるかもまだわからない。

作品の前後に広告動画を挟むことなく、ユーザーが視聴に集中できる環境を提供することもNetflixのポリシーだ。そのため、基本的に無料で視聴できるコンテンツは用意されず、サービスの運営はユーザーが毎月に支払う利用料金でまかなわれる。

作品は映画やテレビドラマが中心となり、日本国内からも一部過去作品を除いて、全世界向けに配信されているコンテンツが見られるようになる。ただし、サービスインの当初に揃うコンテンツ数がどれくらいの規模感になるのか、具体的な数字は示されていない。

18日に開催された記者会見の全体については別記事を参照いただくとして、ここではNetflix 日本法人代表のグレゴリー・K・ピーターズ氏と、副社長の大崎貴之氏がプレゼンテーションで繰り返し語っていた「Netflixの強み」をもう一度振り返ってみたい。

■日本法人代表ピーターズ氏が語る「Netflixならではの強み」

Netflixならではの強みとして、ピーターズ氏が最初に掲げるのは、約5万作品のアーカイブからユーザーが見たい動画に検索をかけることなく出会える「パーソナライズされたレコメンド機能」だ。

一つずつ丁寧にタグ付けされたコンテンツに、視聴者の再生履歴を学習するアルゴリズムを組み合わせて、視聴者が見たいであろう作品を、タイトルごとに、あるいはジャンルまでソートした状態でホーム画面上からプッシュする。作品の種類は76,897通りに分類され、ユーザーの視聴行動やAmazonのビッグデータを活用することで高精度なレコメンド機能を実現できるのが特徴だ。

Netflixが調べた既存会員の視聴傾向からは、1ユーザーあたり月間で30~40時間、1日に均すと約1時間ほどNetflixのコンテンツを視聴しているという結果が見えているという。そのうち約75%がレコメンド機能から面白そうな作品に辿り着いて、楽しんでいるそうだ。ユーザーの視聴傾向を正確につかむことで、次のヒット・コンテンツ誕生の種まきにもつなげているという。

説明会ではパナソニックのスマートテレビを用意して、米国版Netflixを使ったデモンストレーションが紹介された。コンテンツ視聴のためのインターフェースやフローの設計は、あくまでユーザー本位の目線で使いやすさを追求したものであることをピーターズ氏は強調する。例えばあるテレビドラマのシリーズを視聴中、続きのタイトルを次々に連続して見られるように、タイトルが終わりに近づくと、続きのタイトルを自動でアーカイブから引き当ててサムネイルを表示する。選択すればスムーズに続きを再生。都度メニュー画面に戻って検索する手間が省ける「一気見(Binge-Watching)」ができる快適さを魅力としてうたっている。

ほかにも再生の安定性を高めるため、ユーザーの回線速度の状態を常時モニタリングしながら最適なビットレートの映像を配信する仕組みも採り入れた。例えば4Kの高画質・大容量データを配信する際にはユーザーの回線速度に合わせながら、配信ビットレートを可変させて送り出す。同社では4K/60pのコンテンツを最高画質で楽しむためには、約25Mbpsの回線速度品質を推奨している。またユーザーが利用するネットワークのトラフィックが混雑している時間帯には画質を落として配信するなど、とにかく「映像が落ちない」ことを優先して柔軟な配信制御を行う。「ユーザーの視聴環境に合わせた配信サーバーのコントロールは、Netflixの技術が世界で最も進んでいるだろう」とピーターズ氏は胸を張る。

「ユーザーの好みの多様性」をキャッチできる、オリジナルコンテンツを含めた充実のコンテンツの品揃えもピーターズ氏が強調するポイントだ。日本向けコンテンツの全貌はまだ明らかにされていないが、この説明会と同じ週に実施されたフジテレビとの共同記者会見では、「テラスハウス」や「アンダーウェア」など独自のコンテンツが製作されることも発表された。

とかく日本国内では海外ものよりも国産のローカルコンテンツに人気が傾くと言われている。Netflixの勝算について訊ねられたピーターズ氏は、「日本の視聴者がローカルコンテンツに高い関心を持っていることは承知している。だからそこはしっかり応えなければならないと考えて、フジテレビとのコラボレーションも進めている。だが、ローカルコンテンツが強いのは、何も日本に限ったことではなく、世界のどこの国も一緒。各地域で成功を収めてきたNetflixのノウハウが、日本進出にも活かせるだろう」と強気の構えを崩さない。むしろNetflixが、日本のユーザーが触れてこなかった魅力的な海外コンテンツとのタッチポイントを切り拓いていくと意気込む。

国内向けコンテンツの製作体制については、今後フジテレビをはじめとするテレビ局や大手製作プロダクションだけでなく、個人のクリエイターによる作品をNetflixのプラットフォームに乗せていくことも検討されているようだ。日本副社長の大崎氏は「クリエイティブ・フリーダム」という、Netflixにおけるコンテンツ製作のポリシーを強調した。

「Netflixをプラットフォームに、世界中のコンテンツが日本に届けられるし、反対に日本のコンテンツが世界に発信されることも出てくる。作品の内容についてNetflixが細かく口出しすることはなく、クリエイターを信用して託す構えだ。シリーズもののドラマは話数であったり、1話あたりのタイトルの長さを決めるのもクリエイターの判断。今までより壮大なスケールの映画をつくることもできるようになる」という大崎氏。

国内のコンテンツプロバイダとは、Netflixのサービスインに向けて具体的な協議を詰めている段階だが、「ローンチ時点でオリジナルタイトルの品揃えを固めることも大事だが、Netflixは日本でのサービスを継続的に良いものにしていくために、オリジナルコンテンツの製作にますます注力していくだろう」と考えを述べた。

■当初はテレビよりもモバイルで伸びる可能性が高いのでは?

説明会で実施されたデモンストレーションでは、日本向けサービスの画面はまだ準備中ということで確認できず、参加者が自由にハンドリングする機会も得られなかったものの、概ねインターフェースのデザインや機能はアメリカで提供中のサービスから大きく変わることはなさそうだ。シンプルなメニュー構成と、ユーザーがスムーズに視聴できるよう配置された動線などにNetflixの経験値が活かされている。

Netlfixはテレビだけでなく、スマホやタブレット、ゲーム機などマルチデバイスで利用できる動画配信サービスだが、説明会ではテレビによるデモや機能だけが紹介された。一方で、Netflixのスタッフによれば「海外ではモバイル機器での利用も増えつつある」という。

実際に日本でもサービスが始まれば、テレビよりもモバイルで利用するユーザーが増えるだろうと筆者は予想している。なぜなら、当初Netflixのサービスを契約するアーリーアダプター層には都市生活者が多く、映画やドラマなど視聴に時間のかかるコンテンツは、スマホやタブレットをメインに通勤などの移動時間や外出先、お風呂の中などの可処分時間で楽しむ使い方が中心になるはずだからだ。

モバイルメインのユーザーにとって、テレビは家のリビングでゆっくり見られる時間があれば併用する、オプション的なデバイスになるだろう。秋のサービスインに向けて、テレビ以外のデバイスでNetflixを楽しむための情報がさらに開示されることを期待したい。

年初にNetflixの日本上陸が正式発表されてから、Netflixが日本のテレビ業界の構造を根本から変えてしまうのではないかという声も聞こえてくるが、筆者は少なくともユーザーの側から見る限り、しばらくはNetflixとテレビ番組は共存できるだろうと考える。

その理由は、Netflixのメインコンテンツは映画やドラマなど作り込まれたものが中心であり、ニュースやスポーツ中継などのライブものはテレビのチャンネルに切り替えてみることになりそうだからだ。一方で、リッチな海外スポーツ番組のライブプログラムなどもリッチに取りそろえる国内企業の動画配信サービスが、いまのところ目立つほどにブレイクしていない。

理由は色々考えられるが、やはりよく言われるように、「テレビ番組は無料で楽しめるもの」という感覚が視聴者にあり、仕組みもできていることが有料動画配信サービスが伸び悩む最大の要因としてあるようだ。ここがまさにNetflixの勝負所であり、オリジナル製作のものも含めてお金を払ってまで見る価値のあるキラーコンテンツの魅力を、より強くアピールしていく体制を整えていく下ごしらえが肝心だ。コアなアニメ作品を揃えてファンを取り込む手も考えられるが、スポーツや音楽ライブなどラインナップを柔軟に広げる感覚も必要かもしれない。

またユーザーが有料でも視聴したくなるようなリッチコンテンツを作り続けるためには、スポンサー企業を募るための戦略的な広告モデルもやはり必要なのではないだろうか。視聴者にとっての利便性を犠牲にしないことが前提なのであれば、劇中にスポンサーが推す製品を登場させるプロダクトプレイスメントもひとつの手段として考えられる。

Netflixとコンテンツパートナーによるレベニューシェアの形態がどうなっているのかは今のところ明らかにされていないが、実際に世界50カ国で成功を収めているNetflixのビジネススタイルにはサービスが開始した後にも注目が集まるだろう。

4K映像の配信については、より高画質な映像を安定したクオリティで楽しむために約25Mbpsの回線速度を推奨しているが、それならばNTT東西のフレッツ光のようにより安定したクローズドネットワークでの利用が有利になる。NTTぷららが展開する「ひかりTV 4K」などのサービスと競合しながら、光回線事業者とパートナーシップを固めていくことも今後Netflixにとって大事な課題になってくる。

Netflixに対応するテレビは、日本国内の主要テレビメーカーであるパナソニック、ソニー、東芝、シャープが既に対応製品を発表している。今後発売される多くの4K/2Kテレビにはインターネット接続とNetflixの視聴機能が搭載されてくる。

また既発売のテレビでNetflixが楽しめるよう、セットトップボックスやスタンダードクラスのBDプレーヤーにも対応機が増えてくるはずだと、Netflixのビジネスデベロップメント担当である下井昌人氏は語っている。映像配信業界の“黒船”とも称されるNetflixが国内デジタルテレビのインターネット接続率を引き上げる牽引車となり、日本のコンテンツ業界を活気づかせる契機となるのか。今後の動向からも目が離せなくなりそうだ。

山本 敦

News 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Trucks 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Equipments 特集

Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]

全て見る