※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【木暮祐一のモバイルウォッチ】第84回 iPhone 6s/6s Plus登場で再燃する日本の通信事情、ドコモの品質対策を訊く

2015-09-18 22:00:05

米国時間9日、新型iPhoneである「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」の全貌が明らかとなった。発売は25日より。「iPhone 6/6 Plus」の基本形状は継承しつつ、ディスプレイやカメラ、CPUなどがスペックアップし、より高性能な端末へ進化しているようだ。

それら詳細は他のレビューに委ねるとして、筆者が一番気になっていたのは次期iPhoneのLTE対応バンドの拡張だ。わが国では、3通信キャリアに1.5GHzという、ややローカルな周波数帯域が割り当てられているが、やはり今回のiPhoneもこの周波数帯域(LTEバンド11、21)の対応はなかった。

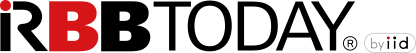

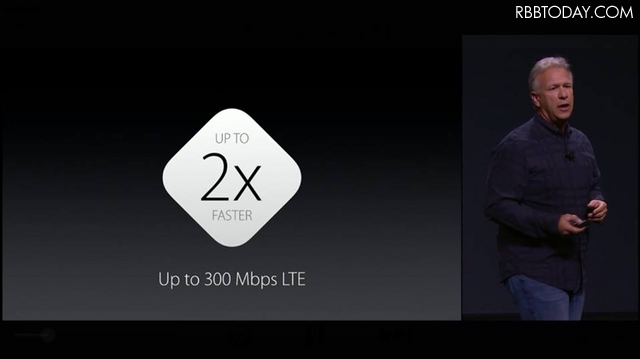

国内の通信事業者もやや落胆している点ではないだろうか。一方、キャリアアグリゲーション(複数の周波数帯域を同時に活用して通信速度を上げる技術)による最大通信速度は、従来のiPhone 6/6 Plusに比べて倍の300Mbpsの通信が可能になった。各通信事業者ともこのiPhone 6s/6s Plusのスペックを最大限発揮できるよう工夫を重ねているようだ。

■「iPhone 6s/6s Plus」の最大通信速度は300Mbpsに

「iPhone 6/6 Plus」の最大通信速度は下り150Mbpsであったが、これが倍の300Mbpsまで向上した。といっても、LTEの1つのバンド(周波数帯域)だけを使ってこの通信速度を出せるわけではない。

6/6 Plus登場時に、KDDIがとくにアピールして多くのユーザーに認知されるようになった「キャリアアグリゲーション」という技術が応用される。これは2つのLTEバンドを束ねて通信帯域として使用することで、通信速度を向上させようというものである。

すなわち、受信最大150Mbpsのデータ通信が可能であった「iPhone 6/6 Plus」の場合、異なるLTEバンド2帯域(75Mbps×2帯域)を使って、最速150Mbpsとしていた。

もともとわが国の通信事業者各社は、150Mpbs以上の高速通信が可能なネットワークインフラを整備していた。たとえばKDDIはバンド41(WiMAX 2+)で受信最大225Mbpsのポテンシャルを持っていたし、キャリアアグリゲーションにおいても、バンドの組み合わせ次第で最大225Mbpsの通信速度がすでに実現され、一部の最新スマホがそうした速度に対応していたのである。

世界中で販売されるiPhoneであるからこそ、LTEバンドの対応は世界の通信事業者のネットワーク対応状況を見て決めていると思われるが、前述の1.5GHz帯のLTEなど、ローカルなバンドへの対応は決して柔軟とは言えず、わが国の通信事業者の頭を抱えさせてきた要因ともいえる。

「iPhone 6s/6s Plus」では、これが受信最大300Mbpsまで対応可能となる。しかしながら、NTTドコモとKDDIがLTEで利用している1.5GHz帯は今回のモデルでも対応しなかった。iPhoneは国内3通信事業者とも最も販売台数を稼いでいる端末であり、当然ユーザー数も多いので、iPhoneの対応するLTEバンドをいかに有効に活用してiPhoneの持つポテンシャルを引き出すかが勝負となってくる。

KDDIは、2GHz帯(受信最大150Mbps)と800MHz帯(受信最大75MHz)を束ねることで、受信最大225Mbpsの高速通信が「iPhone 6s/6s Plus」で利用できることをアップルの発表直後にアピールした(一部エリアより)。ソフトバンクはすでに2GHz帯(受信最大112.5Mbps)と900MHz帯(受信最大75Mbps)の組み合わせで受信最大187.5Mbpsとなる。

一方、NTTドコモは「iPhone 6s/6s Plus」発売日である25日から、同社のキャリアアグリゲーションである「PREMIUM 4G」を現行の受信最大225Mbpsから、262.5Mbpsに高速化すると発表した(送信最大速度はこれまでと変わらず50Mbps)。

「iPhone 6s/6s Plus」で利用できるLTEバンドのうち、1.7GHz帯(受信最大150Mbps)と2GHz帯(112.5Mbps)の組み合わせで実現させる。理論上はKDDIよりもさらに高速なデータ通信が可能になる。

ただし、1.7GHz帯が利用できるのは人口が集中している東名阪エリアのみ。それ以外のエリアでは800MHz帯(受信最大75Mbps)と2GHz帯(112.5Mhz)の組み合わせにより、受信最大187.5Mbpsとなる。両事業者とも1.5GHz帯(バンド11、21)はフルLTE化されているので、この帯域を有効に使いたかったところだろう。次期iPhoneに期待ということになろう。

■大量のユーザーの通信をどうさばいているか

現在、国内の3通信事業者グループに割り当てられている周波数帯域幅の合計は、ほぼ互角だ。電波というのは限られた資源であり、国から割り当てられた周波数帯域の中で通信事業を行わなくてはならない。そして、その周波数帯域をユーザーがシェアして通信に使っている。

ということは、同じ場所で利用するユーザー数が多いほど、通信速度が遅くなってしまう。2015年6月時点で、ドコモの契約数は6,753万、KDDIグループ(UQコミュニケーションズを含む)は5,531万、ソフトバンクグループ(PHSを除く)は3,988万となっている(TCA=電気通信事業者協会公表データ)。

当然、加入者数が最大のNTTドコモは最も不利な条件を突きつけられている。急速にスマホが普及した2012~13年頃にかけて、都心部のターミナル駅などではLTEネットワークの混雑がひどく、3Gのほうがよほど快適と思われるような経験をしたこともある。

その後もスマホユーザー数は増える一方で、ネットワーク品質の確保のために通信事業者はどのような努力を重ねているのであろうか。とくに最大の加入者数を抱えるドコモは、都市部の通信品質の確保こそ喫緊の課題であろう。

このような素朴な疑問をドコモに投げかけてみたところ、技術企画部門のご担当者から直接お話しを伺う機会を得た。対応してくださったのは、NTTドコモ ネットワーク部技術企画部門通信網企画担当の尾崎康征課長、山口芳主査、高瀬啓輔氏。以降、各氏へのインタビューの模様をお届けしたい。

木暮:以前、新宿駅や秋葉原駅などユーザーが密集するエリアでスマホが使い物にならないほど通信速度が落ちてしまうことがありました。しかし一昨年以降、それらはかなり改善され、現在では通信のストレスもほとんど感じなくなりました。どんな技術でカバーしているのでしょうか。

尾崎氏:とくに都市部の中でも、際立ってユーザーが集中してしまう場所というのがあります。ネットワークの利用状況を見ると、本当にピンポイントな場所で通信の混雑が発生しています。そこで考案されたのが、通信の集中しそうな特定の場所にスモールセル(小範囲をカバーする基地局)を配置して通信トラフィックの補完を行うアドオンセルの活用です。

通常の基地局(マクロセル)からの電波は半径数百メートルから数キロの範囲をカバーするものですが、どうしても都心部では特定のスポットだけユーザーが集中するようなケースが発生しますので、そうした狭い範囲だけをカバーするスモールセルをマクロセルのエリア内に配置するのです。ただし、電波を発射していますのでスモールセルとマクロセルで混信が起きては使い物になりません。

またユーザーは常に動きながら通信を利用されているので、ユーザーが移動した場合にスムーズにセル間のハンドオーバー(基地局から次の基地局への接続つなぎ替え)できるよう、無線制御を行っています。無線制御はネットワークの上流である収容局側でコントロールしており、これを高度化C-RAN(集中型無線アクセスネットワーク)といいます。

木暮:すごい技術ですね。

高瀬氏:高度化C-RANは、収容局で複数の基地局を協調動作させ、端末(スマホ)にはマクロセルでの通信を継続させながら、なおかつスモールセル内にいるときはスマホと基地局の通信にキャリアアグリゲーションを適用し、通信の安定化、高速化、大容量化を図るというものです。

木暮:都心部では人口の集中もあり、大変なご苦労があることが分かりましたが、一方で地方でのエリア拡充もドコモは一歩抜きんでていると感じます。

とくに私の場合、現在、青森県が拠点ということもあり、山間部など境界域でのエリアに関しては、ドコモでなければ電波が入らないというシチュエーションが多いです。地方に行くほどドコモの加入率が高いように感じますが(TCA公表の契約数を見てもその比率がうかがえる)、どういうスタンスでエリア拡充をされていますか。

山口氏:人が暮らすエリアはカバーしていくのは当然として、やはり山間部でも主要道はカバーしていくよう、エリア拡充の工夫をしています。主要なレジャー施設ももちろんですが、やはり山間部を自動車で移動した際に通話や通信ができないというのは、万が一災害や事故などに遭われた際にとても困ります。このあたりは優先度をつけながら順次エリア化しています。

木暮:海外に行くと、たとえば欧州や米国等でも思いのほか、通信インフラが十分とは言えず、日本に帰国して「やはり日本の通信環境は快適だ」と思います。世界的に見て日本の通信環境というのは優れていると言っていいのでしょうか。

尾崎氏:人口やエリア面積などに対して、どれだけの周波数帯域が割り当てられるかにもよります。たとえば日本よりもはるかに人口は少ないのに、周波数はふんだんに割り当てられている国もあったりします。

日本はさまざまな無線通信が利用されていますので、どうしても携帯電話事業だけにたくさんの周波数を割けない事情があります。そうしたなかで、いかに効率よく限られた周波数の中でより多くの通信をさばくか、より高速、大容量の通信を実現するか、ここに技術ノウハウの積み重ねが生きていると思います。

山口氏:言ってみれば、日本の大都市部は通信サービスにおける“超混雑地域”といえます。なんといっても都市部では、鉄道で通勤・通学しますし、そこに通勤ラッシュがあります。あの満員電車の中で、みなさんが通信を一斉に使われるという状況を私たちはこなしていかなくてはなりません。世界の中でも通信事業者に与えられた技術的課題は大きく、難しい地域といえますが、やりがいのあるところでもあります。

今回のインタビューは、ドコモが直面する通信をめぐる課題や対策などの話を伺うことができ、大変有意義な機会であった。山間部など境界域での通信エリアについては、3通信事業者のスマホをいつも持ち歩きながらエリアチェックしている筆者としては、やはりドコモに軍配が上がる。

契約者数が多いということは、その分ユーザーに対する責任も重くなるが、同時に研究開発や設備投資にも投資できる余裕があろう。とくに青森県の八甲田エリアを車で抜けてみると分かるのだが、本当に周囲に何もない寂しい山道でもかなりの部分で通話・通信が可能である。この辺りは他のキャリアの追随を許さないという感じである。

それよりも各社が公表しているエリアマップのスタンスを見て感じることがあった。ドコモの場合、エリアマップ上ではエリア圏外になっているところでも、場所によっては電波が入るのである。お世辞を言うつもりはないが、かなり「控えめ」にエリアを描いている感じだ。

他の通信事業者に目を向ければ、一方の事業者はエリアマップがやや大げさ(境界域でエリアになっているように描かれていても実際にはかなり微妙に電波が入りづらいことがある)、さらにもう一方は正直(入らないのだから仕方ないと割り切っているのか、正直に描いている感じ)という印象である。

この点も質問してみたが、ドコモでは「通信品質が自社の一定の基準を満たしてなければエリアマップ上に色を塗らない」のだそうだ。これは「マップ上はエリアなのに電波が入らないじゃないか」という意見を考慮したものだろう。

また、青森の山間部ではまだまだLTE化が進んでいない。前述の八甲田エリアの山中を抜ける山道は基本的に3Gのみだ。電波特性上、周波数帯域が高いほど電波は回り込みにくくなる。おそらくドコモが従来から使ってきた800MHz帯(プラチナバンド)を3Gで運用することで、山間部の電波が届きにくいところもカバーしているものと思われる。

早くLTE化したらどうかという声も聞こえてきそうだが、3Gの帯域も一定程度残しておかなくてはならない理由がある。じつはLTEだけでは音声通話ができない端末がまだ大多数なのだ。昨年からLTEネットワーク上で音声通話を実現するVoLTEがスタートしたが、VoLTE非対応の端末では、音声通話時には必ずネットワークを3Gに切り替えて音声通話を行う。

ドコモはまだまだ音声通話を主体に使うユーザー層が少なくない。このため、3Gエリアを縮小するわけにはいかず、一定程度の帯域を確保しておかないと「アンテナマークは立っているのに音声通話だと圏外になってしまう」というようなことが起きかねない。

音声通話対策としての3Gは、いつまで存続させるのかも尋ねたが、たとえば国内の携帯電話やスマートフォンをすべてVoLTE対応のものに置き換えたとしても、海外からの渡航客が3G通話しか対応していない端末を日本に持ち込んで利用するシチュエーションが今後も想定される。

とくに2020年には世界中からのゲストを迎えることになる。その時に、3Gエリアが狭くて携帯電話が使い物にならないとなったら世界の恥となる。だからこそ、2020年以降も引き続き3Gのネットワークは存続させていかなくてはならない。

すべての帯域をさっさとLTE化して高速大容量通信に備えたいというのが通信事業者の立場としての本望なのだろうが、現実には国内はもとより海外から来るユーザーの利用実態に合わせて“慌てず”に、しかしながら可能なところはできる限り前倒しで高度化させていきたい、そうしたジレンマを持ちながらインフラ整備を進めていると感じた。

かつて、携帯電話事業といえば通信事業者が商品企画・委託生産した携帯電話端末を店頭に並べ、端末やサービス内容で差別化を図って通信事業者を選ぶ時代が長らく続いてきた。

しかし、iPhoneをはじめグローバルスマホの同型製品を3通信事業者がラインアップする昨今において、今後の通信事業者選択のポイントはネットワーク品質とその料金とのバランスということになるだろう。ところが昨年から導入された新料金プランは3事業者がほぼ横並びという状況。となれば、あとは通信品質で選ぶしかない。

通信品質というのも各通信事業者一長一短あるのだが、今回の取材を通じて、各社ほぼ同等程度に周波数帯域が割り当てられているなか、最大加入者数を抱えるNTTドコモは不利である。そうした悪条件のなかで技術によってきめ細かく対策を講じつつ、ネットワーク品質の向上に常に取り組んでいるという姿勢を感じることができた。

それら詳細は他のレビューに委ねるとして、筆者が一番気になっていたのは次期iPhoneのLTE対応バンドの拡張だ。わが国では、3通信キャリアに1.5GHzという、ややローカルな周波数帯域が割り当てられているが、やはり今回のiPhoneもこの周波数帯域(LTEバンド11、21)の対応はなかった。

国内の通信事業者もやや落胆している点ではないだろうか。一方、キャリアアグリゲーション(複数の周波数帯域を同時に活用して通信速度を上げる技術)による最大通信速度は、従来のiPhone 6/6 Plusに比べて倍の300Mbpsの通信が可能になった。各通信事業者ともこのiPhone 6s/6s Plusのスペックを最大限発揮できるよう工夫を重ねているようだ。

■「iPhone 6s/6s Plus」の最大通信速度は300Mbpsに

「iPhone 6/6 Plus」の最大通信速度は下り150Mbpsであったが、これが倍の300Mbpsまで向上した。といっても、LTEの1つのバンド(周波数帯域)だけを使ってこの通信速度を出せるわけではない。

6/6 Plus登場時に、KDDIがとくにアピールして多くのユーザーに認知されるようになった「キャリアアグリゲーション」という技術が応用される。これは2つのLTEバンドを束ねて通信帯域として使用することで、通信速度を向上させようというものである。

すなわち、受信最大150Mbpsのデータ通信が可能であった「iPhone 6/6 Plus」の場合、異なるLTEバンド2帯域(75Mbps×2帯域)を使って、最速150Mbpsとしていた。

もともとわが国の通信事業者各社は、150Mpbs以上の高速通信が可能なネットワークインフラを整備していた。たとえばKDDIはバンド41(WiMAX 2+)で受信最大225Mbpsのポテンシャルを持っていたし、キャリアアグリゲーションにおいても、バンドの組み合わせ次第で最大225Mbpsの通信速度がすでに実現され、一部の最新スマホがそうした速度に対応していたのである。

世界中で販売されるiPhoneであるからこそ、LTEバンドの対応は世界の通信事業者のネットワーク対応状況を見て決めていると思われるが、前述の1.5GHz帯のLTEなど、ローカルなバンドへの対応は決して柔軟とは言えず、わが国の通信事業者の頭を抱えさせてきた要因ともいえる。

「iPhone 6s/6s Plus」では、これが受信最大300Mbpsまで対応可能となる。しかしながら、NTTドコモとKDDIがLTEで利用している1.5GHz帯は今回のモデルでも対応しなかった。iPhoneは国内3通信事業者とも最も販売台数を稼いでいる端末であり、当然ユーザー数も多いので、iPhoneの対応するLTEバンドをいかに有効に活用してiPhoneの持つポテンシャルを引き出すかが勝負となってくる。

KDDIは、2GHz帯(受信最大150Mbps)と800MHz帯(受信最大75MHz)を束ねることで、受信最大225Mbpsの高速通信が「iPhone 6s/6s Plus」で利用できることをアップルの発表直後にアピールした(一部エリアより)。ソフトバンクはすでに2GHz帯(受信最大112.5Mbps)と900MHz帯(受信最大75Mbps)の組み合わせで受信最大187.5Mbpsとなる。

一方、NTTドコモは「iPhone 6s/6s Plus」発売日である25日から、同社のキャリアアグリゲーションである「PREMIUM 4G」を現行の受信最大225Mbpsから、262.5Mbpsに高速化すると発表した(送信最大速度はこれまでと変わらず50Mbps)。

「iPhone 6s/6s Plus」で利用できるLTEバンドのうち、1.7GHz帯(受信最大150Mbps)と2GHz帯(112.5Mbps)の組み合わせで実現させる。理論上はKDDIよりもさらに高速なデータ通信が可能になる。

ただし、1.7GHz帯が利用できるのは人口が集中している東名阪エリアのみ。それ以外のエリアでは800MHz帯(受信最大75Mbps)と2GHz帯(112.5Mhz)の組み合わせにより、受信最大187.5Mbpsとなる。両事業者とも1.5GHz帯(バンド11、21)はフルLTE化されているので、この帯域を有効に使いたかったところだろう。次期iPhoneに期待ということになろう。

■大量のユーザーの通信をどうさばいているか

現在、国内の3通信事業者グループに割り当てられている周波数帯域幅の合計は、ほぼ互角だ。電波というのは限られた資源であり、国から割り当てられた周波数帯域の中で通信事業を行わなくてはならない。そして、その周波数帯域をユーザーがシェアして通信に使っている。

ということは、同じ場所で利用するユーザー数が多いほど、通信速度が遅くなってしまう。2015年6月時点で、ドコモの契約数は6,753万、KDDIグループ(UQコミュニケーションズを含む)は5,531万、ソフトバンクグループ(PHSを除く)は3,988万となっている(TCA=電気通信事業者協会公表データ)。

当然、加入者数が最大のNTTドコモは最も不利な条件を突きつけられている。急速にスマホが普及した2012~13年頃にかけて、都心部のターミナル駅などではLTEネットワークの混雑がひどく、3Gのほうがよほど快適と思われるような経験をしたこともある。

その後もスマホユーザー数は増える一方で、ネットワーク品質の確保のために通信事業者はどのような努力を重ねているのであろうか。とくに最大の加入者数を抱えるドコモは、都市部の通信品質の確保こそ喫緊の課題であろう。

このような素朴な疑問をドコモに投げかけてみたところ、技術企画部門のご担当者から直接お話しを伺う機会を得た。対応してくださったのは、NTTドコモ ネットワーク部技術企画部門通信網企画担当の尾崎康征課長、山口芳主査、高瀬啓輔氏。以降、各氏へのインタビューの模様をお届けしたい。

木暮:以前、新宿駅や秋葉原駅などユーザーが密集するエリアでスマホが使い物にならないほど通信速度が落ちてしまうことがありました。しかし一昨年以降、それらはかなり改善され、現在では通信のストレスもほとんど感じなくなりました。どんな技術でカバーしているのでしょうか。

尾崎氏:とくに都市部の中でも、際立ってユーザーが集中してしまう場所というのがあります。ネットワークの利用状況を見ると、本当にピンポイントな場所で通信の混雑が発生しています。そこで考案されたのが、通信の集中しそうな特定の場所にスモールセル(小範囲をカバーする基地局)を配置して通信トラフィックの補完を行うアドオンセルの活用です。

通常の基地局(マクロセル)からの電波は半径数百メートルから数キロの範囲をカバーするものですが、どうしても都心部では特定のスポットだけユーザーが集中するようなケースが発生しますので、そうした狭い範囲だけをカバーするスモールセルをマクロセルのエリア内に配置するのです。ただし、電波を発射していますのでスモールセルとマクロセルで混信が起きては使い物になりません。

またユーザーは常に動きながら通信を利用されているので、ユーザーが移動した場合にスムーズにセル間のハンドオーバー(基地局から次の基地局への接続つなぎ替え)できるよう、無線制御を行っています。無線制御はネットワークの上流である収容局側でコントロールしており、これを高度化C-RAN(集中型無線アクセスネットワーク)といいます。

木暮:すごい技術ですね。

高瀬氏:高度化C-RANは、収容局で複数の基地局を協調動作させ、端末(スマホ)にはマクロセルでの通信を継続させながら、なおかつスモールセル内にいるときはスマホと基地局の通信にキャリアアグリゲーションを適用し、通信の安定化、高速化、大容量化を図るというものです。

木暮:都心部では人口の集中もあり、大変なご苦労があることが分かりましたが、一方で地方でのエリア拡充もドコモは一歩抜きんでていると感じます。

とくに私の場合、現在、青森県が拠点ということもあり、山間部など境界域でのエリアに関しては、ドコモでなければ電波が入らないというシチュエーションが多いです。地方に行くほどドコモの加入率が高いように感じますが(TCA公表の契約数を見てもその比率がうかがえる)、どういうスタンスでエリア拡充をされていますか。

山口氏:人が暮らすエリアはカバーしていくのは当然として、やはり山間部でも主要道はカバーしていくよう、エリア拡充の工夫をしています。主要なレジャー施設ももちろんですが、やはり山間部を自動車で移動した際に通話や通信ができないというのは、万が一災害や事故などに遭われた際にとても困ります。このあたりは優先度をつけながら順次エリア化しています。

木暮:海外に行くと、たとえば欧州や米国等でも思いのほか、通信インフラが十分とは言えず、日本に帰国して「やはり日本の通信環境は快適だ」と思います。世界的に見て日本の通信環境というのは優れていると言っていいのでしょうか。

尾崎氏:人口やエリア面積などに対して、どれだけの周波数帯域が割り当てられるかにもよります。たとえば日本よりもはるかに人口は少ないのに、周波数はふんだんに割り当てられている国もあったりします。

日本はさまざまな無線通信が利用されていますので、どうしても携帯電話事業だけにたくさんの周波数を割けない事情があります。そうしたなかで、いかに効率よく限られた周波数の中でより多くの通信をさばくか、より高速、大容量の通信を実現するか、ここに技術ノウハウの積み重ねが生きていると思います。

山口氏:言ってみれば、日本の大都市部は通信サービスにおける“超混雑地域”といえます。なんといっても都市部では、鉄道で通勤・通学しますし、そこに通勤ラッシュがあります。あの満員電車の中で、みなさんが通信を一斉に使われるという状況を私たちはこなしていかなくてはなりません。世界の中でも通信事業者に与えられた技術的課題は大きく、難しい地域といえますが、やりがいのあるところでもあります。

今回のインタビューは、ドコモが直面する通信をめぐる課題や対策などの話を伺うことができ、大変有意義な機会であった。山間部など境界域での通信エリアについては、3通信事業者のスマホをいつも持ち歩きながらエリアチェックしている筆者としては、やはりドコモに軍配が上がる。

契約者数が多いということは、その分ユーザーに対する責任も重くなるが、同時に研究開発や設備投資にも投資できる余裕があろう。とくに青森県の八甲田エリアを車で抜けてみると分かるのだが、本当に周囲に何もない寂しい山道でもかなりの部分で通話・通信が可能である。この辺りは他のキャリアの追随を許さないという感じである。

それよりも各社が公表しているエリアマップのスタンスを見て感じることがあった。ドコモの場合、エリアマップ上ではエリア圏外になっているところでも、場所によっては電波が入るのである。お世辞を言うつもりはないが、かなり「控えめ」にエリアを描いている感じだ。

他の通信事業者に目を向ければ、一方の事業者はエリアマップがやや大げさ(境界域でエリアになっているように描かれていても実際にはかなり微妙に電波が入りづらいことがある)、さらにもう一方は正直(入らないのだから仕方ないと割り切っているのか、正直に描いている感じ)という印象である。

この点も質問してみたが、ドコモでは「通信品質が自社の一定の基準を満たしてなければエリアマップ上に色を塗らない」のだそうだ。これは「マップ上はエリアなのに電波が入らないじゃないか」という意見を考慮したものだろう。

また、青森の山間部ではまだまだLTE化が進んでいない。前述の八甲田エリアの山中を抜ける山道は基本的に3Gのみだ。電波特性上、周波数帯域が高いほど電波は回り込みにくくなる。おそらくドコモが従来から使ってきた800MHz帯(プラチナバンド)を3Gで運用することで、山間部の電波が届きにくいところもカバーしているものと思われる。

早くLTE化したらどうかという声も聞こえてきそうだが、3Gの帯域も一定程度残しておかなくてはならない理由がある。じつはLTEだけでは音声通話ができない端末がまだ大多数なのだ。昨年からLTEネットワーク上で音声通話を実現するVoLTEがスタートしたが、VoLTE非対応の端末では、音声通話時には必ずネットワークを3Gに切り替えて音声通話を行う。

ドコモはまだまだ音声通話を主体に使うユーザー層が少なくない。このため、3Gエリアを縮小するわけにはいかず、一定程度の帯域を確保しておかないと「アンテナマークは立っているのに音声通話だと圏外になってしまう」というようなことが起きかねない。

音声通話対策としての3Gは、いつまで存続させるのかも尋ねたが、たとえば国内の携帯電話やスマートフォンをすべてVoLTE対応のものに置き換えたとしても、海外からの渡航客が3G通話しか対応していない端末を日本に持ち込んで利用するシチュエーションが今後も想定される。

とくに2020年には世界中からのゲストを迎えることになる。その時に、3Gエリアが狭くて携帯電話が使い物にならないとなったら世界の恥となる。だからこそ、2020年以降も引き続き3Gのネットワークは存続させていかなくてはならない。

すべての帯域をさっさとLTE化して高速大容量通信に備えたいというのが通信事業者の立場としての本望なのだろうが、現実には国内はもとより海外から来るユーザーの利用実態に合わせて“慌てず”に、しかしながら可能なところはできる限り前倒しで高度化させていきたい、そうしたジレンマを持ちながらインフラ整備を進めていると感じた。

かつて、携帯電話事業といえば通信事業者が商品企画・委託生産した携帯電話端末を店頭に並べ、端末やサービス内容で差別化を図って通信事業者を選ぶ時代が長らく続いてきた。

しかし、iPhoneをはじめグローバルスマホの同型製品を3通信事業者がラインアップする昨今において、今後の通信事業者選択のポイントはネットワーク品質とその料金とのバランスということになるだろう。ところが昨年から導入された新料金プランは3事業者がほぼ横並びという状況。となれば、あとは通信品質で選ぶしかない。

通信品質というのも各通信事業者一長一短あるのだが、今回の取材を通じて、各社ほぼ同等程度に周波数帯域が割り当てられているなか、最大加入者数を抱えるNTTドコモは不利である。そうした悪条件のなかで技術によってきめ細かく対策を講じつつ、ネットワーク品質の向上に常に取り組んでいるという姿勢を感じることができた。

木暮祐一

News 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Trucks 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Equipments 特集

Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]

全て見る