※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

【検証レビュー】総合的な完成度の高さにこだわった「HTC 10」は“買い”か?

2016-06-01 20:15:07

HTCのフラグシップスマホ「HTC 10」が、KDDIのauブランドから6月中旬以降に発売される。HTC NIPPONが6月1日に記者説明会を開き、「HTC 10」の魅力を玉野浩社長が説明した。実機のハンドリングもできたので、ファーストインプレッションをお届けしよう。

■グーグルと共同開発した「徹底的にシンプルなUI」

「HTC 10」の概要については昨日開催されたau発表会レポートでお伝えした通りだが、改めて復習しておこう。OSにはAndroid 6.0を採用。液晶ディスプレイのサイズは約5.2インチで、解像度はWQHD(2560×1440画素)。ネットワークはauの4G LTEとWiMAX2+による3バンドキャリアアグリゲーションに対応し、下り最大370Mbpsの通信速度を実現している。Wi-Fiは11a/b/g/n/acに対応する。

実機を手に持ってみると片手での操作も無理がないサイズ感だ。明るさ調整など詳細を追い込めば見え方も変わってくると思うが、ディスプレイの画質はややコントラスト感が強く、発色も鮮やか。撮った写真がくっきりとした画質で再生される印象を受けた。

クアルコムの最新SoC、Snapdragon 820シリーズのクアッドコアプロセッサーを搭載している。RAMも4GBとハイスペック。このほかにも今回HTCはGoogle(グーグル)とともにAndroid OSベースのスマホによるユーザー体験を向上するためにUIの設計をシンプルに一新した。具体的にはメーラーやメディアプレーヤーなど、プリインストールされているアプリをなるべくGoogleが提供するAndroid OS純正のものに絞り込むことにより重複を抑えている。

HTCとGoogleはこの試みを「Androidのリブート」と呼び、“Android M”が立ち上がったころから地道に取り組んできたのだという。その成果がHTC 10で結実した格好だ。「アプリの重複を避けることでメモリースペースに空きが生まれ、これによりHTCの従来端末に比べて、タッチレスポンスが50%、アプリの起動スピードもほぼ2倍に向上した」と玉野氏は効果を強調する。

「誕生のころからオープン性を特徴としてきたAndroid OSは、採用各社が端末の機能やサービスを差別化するために独自の工夫を凝らしてきた結果、同じAndroid端末なのにUIや操作方法が各社ばらばらになってしまった。このことがユーザー体験を混乱させてしまっているという反省に立って、今回Googleとともに原点に立ち返ることを試みた。今後Android OSを採用するメーカーにも呼びかけながら、全体でAndroid OSの体験価値を高めながらプラットフォームの活性化に貢献したい」と玉野氏は“リブート”の真意を説いた。

実機を触ってみると、確かにGoogle Playミュージックアプリやカメラアプリを起動したとき立ち上がりのスピードは速い。カメラアプリは起動してからシャッターが切れる状態になるまで約0.6秒のインターバルを実現しているという。もちろん音楽プレーヤーやカメラアプリなどは、プリインのものが満足できない、あるいは自分の使いたい機能がない場合はサードパーティーのアプリを追加すればいい。

■明るい撮像素子&レンズを採用した理由

なお、カメラアプリは全体にシンプルなデザインにまとめられているように感じた。UIのメニューが撮影のプレビュー画面の上にでかくオーバレイしてくることがないので、撮りたい写真の構図を決めたり、被写体にじっくりと注視できる。反面、メニューアイコンが少し小さめなのでタップしづらく感じる向きもあるかもしれない。

カメラは「画素数を無理に追わず、“明るい撮像素子”を使うことを優先した。1.55μmというピクセルサイズはスマホ搭載のセンサーとしては最大クラス。レンズもF1.8で明るさ重視。つまり、多くの外光を取り込んで、暗所でもノイズの少ない写真が撮れる」と玉野氏がカメラ機能の特徴を語る。

同機のカメラに搭載されているCMOSセンサーの解像度が、近年主流になりつつあるメイン16MP・フロント8MP超えよりも小サイズである、メイン側約12MP、フロント側約5MPというスペックになっている理由はこんなところにあったのだ。なお、メイン・フロント側の両カメラユニットともに光学式手ブレ補正機能が搭載されているので、夜景撮影にも安定感を発揮する。AFはレーザーフォーカスを採用した。フロント側には86度の広角レンズを採用し、“セルフィ”撮影にも本機らしさを発揮する。

ここでいったん、同機のデザインに目を向けてみよう。ボディのフレームはフルメタル素材。玉野氏はこれを「HTC史上最高のフルメタルボディ」とアピールしている。今回日本で発売されるカラバリは、プロモーションカラーである深紅の「カメリアレッド」のほかカーボングレイとトパーズゴールドの3色になる。グローバルモデルにはシルバーも存在しているが、日本では展開なし。玉野氏が“肝いりのHTCレッド”と称するカメリアレッドは、今回世界で初めて日本で発売されることになる。

手に持ってみると、アルミのきめ細かな質感が心地よく感じる。デザインのテーマは「光と影の芸術」。いくつかのメタル加工技術を組み合わせたことで、サイドフレームやコーナーにシャープなエッヂ感を加えている。「ガラスとボディのつなぎ部分の成形にこだわった」と玉野氏が強調するディスプレイ側は、2.5Dガラスを導入してつなぎ目が見えないよう繊細に仕上げている。電源ボタンが少し小さくて見た目にはわかりづらいように見えるが、パーツに凹凸のスリットを設けて指で振れた時に触感ですぐに電源ボタンであることがわかるようになっている。本体をサイドから見た時のフォルムにもこだわった“横顔美人”なスマホだ。

■ハイレゾ対応のイヤホンを同梱

「HTC 10」はフラグシップならではの「画質・音質」にこだわったスマホだ。スピーカーユニットは本体の上側にトゥイーターユニットを配置して、開口部は正面向き。下側の底面に向かってウーファーユニットの開口部を設けている。これだけだと、各ユニットが受け持っている音域がバラバラだし、開口部も両方が正面に向いているわけではないから、スピーカーによる音楽再生はちぐはぐなサウンドになりそうなものだが、そこはドルビーラボラトリーズによる最新の音響技術とのコラボレーションにより、ウーファーとトゥイーターの音声出力をきれいにマージして、スピーカー再生も臨場感とまとまり感のあるサウンドに仕上げている。実機で確認してみると、およそスマホのスピーカーから聴こえていると思えないほど音圧が強く、低音もしっかりとしたボールドなサウンドが楽しめる。

イヤホン再生もHTC 10の真骨頂だ。ハイレゾ対応のスマホとして初めて、「ハイレゾ対応のイヤホン」を本体パッケージに同梱した。ドライバー構造は一般的なダイナミック型で、ユニットのサイズは非公表だが大型のものを使っているようだ。滑らかな高域と、密度の濃い中低域が楽しめる。全体的にはフラットバランスで、特定の帯域をむやみに強調しない素直なサウンドはさまざまなジャンルの音楽と相性がよさそうだ。

ハイレゾ音源はGoogle Playミュージックアプリで最大192kHz/24bitのFLAC/WAV形式のファイルが再生可能。USBオーディオ出力にも対応しているが、USB端子がType-Cなので、いったんType-C仕様のUSB OTGケーブルを介してからUSB-DACを搭載するヘッドホンアンプなどにつなぐことができる。そのうえでさまざまなファイル形式の再生に対応するサードパーティーの音楽プレーヤーアプリを使えば、リニアPCM系だけでなくDSD系のハイレゾ音源も楽しめるようになる。

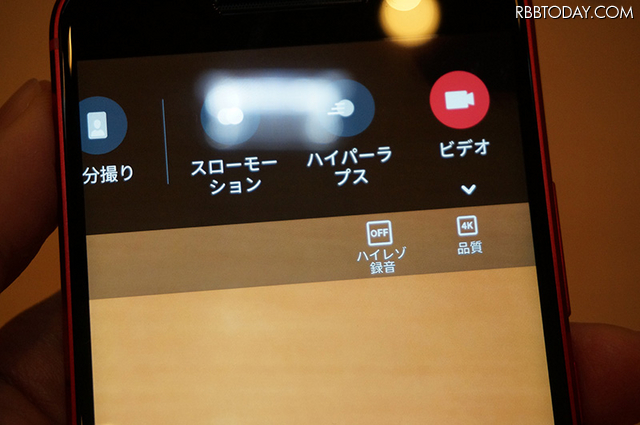

ハイレゾがらみではもう一つ、本気で動画撮影を行う際に192kHz/24bit・FLAC形式のハイレゾ音声も同時に記録することができる。動画のサイズは4K/FHDが選べるが、どちらの場合もハイレゾ音声記録に対応しているようだ。

その他、ハイレゾに限らず同機による快適な音楽再生を特徴づける機能に「Personal Audio Profile(PAP)」がある。こちらはユーザーがそれぞれに異なる“音の聴こえ方”に合わせて、スマホによるヘッドホン・イヤホンリスニングを最適化するための機能だ。本体を起動して、ヘッドホン・イヤホンをジャックに装着。設定メニューからPAP機能を立ち上げて、ユーザーのプロファイルを入力する。

次段ではヘッドホン・イヤホンを装着した状態で聞こえてくる信号を確かめながら、スマホによるオーディオ再生をユーザーの聴覚に合わせてチューニングしていくと、独自のプロファイルが作られて、ユーザーが一番音楽を聴いていて心地よい状態がカスタマイズできるという仕組みだ。ジャックに装着したヘッドホン・イヤホンの電気的な特性を自動で測定するソニー「Xperia」シリーズの「ヘッドホン自動最適化」の機能とは異なるアプローチで音楽再生を心地よくするための機能。どちらかといえばサムスンのGalaxy Sシリーズに乗っている「AdaptSound」機能に近い考え方だ。なお、HTC 10では使うヘッドホン・イヤホンごとにカスタマイズした設定値が100件まで保存できる。

■すべてに「10点満点」を狙ったスマホ

最後にそのほかにもいろいろあるHTCのフラグシップモデルならではの特徴を整理しておこう。先述の通り、快速レスポンスを優先してプリインアプリはなるべく少なくしているので、いわゆるHTCオリジナルのアプリの数は少ないが、「Boost+」はぜひ活用したいオリジナルアプリだ。こちらはいわゆるキャッシュのクリーニングアプリで、スマホの処理スピードが鈍ってきたなと感じたら、ささっとキャッシュを“掃除”してあげれば快適な操作感が得られるようになる。

au+1 Collectionで発売が予定されている専用ケース「Ice View Case」はぜひ揃えたいアイテムだ。半透明のフィルムになっているカバーは、閉じたままでも時計・天気・メールなどの通知をディスプレイできる。またカバーを閉めたままでも通話の受話・終話ができたり、カバーの上を2度なぞる操作でカメラが起動できるので便利に使えるはずだ。

本体の充電はクアルコムの急速充電機能「QuickCharege 3.0」に対応しているので、約30分で全容量の約50%がスピーディーにチャージできる。充電器は本体に同梱している。

HTC NIPPONの玉野氏は、同機のネーミングが「Power of 10」に由来していると語っている。背景には「スマホとして、すべてにおいて10点満点を取りたい」という気合いが込められているようだ。また開発コンセプトは「Value for Money」であり、ユーザーがプレミアム感と、お買い得感の両方を満足できるスマホこそがフラグシップであるというHTCの宣言でもある。

それこそまさにユーザーが期待するところではある。しかしながら、一方ではテレビ機能はフルセグ/ワンセグともに非対応だったり、赤外線通信、おサイフケータイ、防水機能など日本のユーザーがスマホに求める機能をサポートしていないという部分もある。これを踏まえたうえで、映像・音楽再生のハイクオリティを徹底的に追求し、快速れレスポンスやシンプルなUIなどユーザーにとっての“シンプルな使い勝手”も突き詰めた「HTC 10」の個性を魅力に感じるのなら、こは間違いなく“買い”のスマホであると言えそうだ。

■グーグルと共同開発した「徹底的にシンプルなUI」

「HTC 10」の概要については昨日開催されたau発表会レポートでお伝えした通りだが、改めて復習しておこう。OSにはAndroid 6.0を採用。液晶ディスプレイのサイズは約5.2インチで、解像度はWQHD(2560×1440画素)。ネットワークはauの4G LTEとWiMAX2+による3バンドキャリアアグリゲーションに対応し、下り最大370Mbpsの通信速度を実現している。Wi-Fiは11a/b/g/n/acに対応する。

実機を手に持ってみると片手での操作も無理がないサイズ感だ。明るさ調整など詳細を追い込めば見え方も変わってくると思うが、ディスプレイの画質はややコントラスト感が強く、発色も鮮やか。撮った写真がくっきりとした画質で再生される印象を受けた。

クアルコムの最新SoC、Snapdragon 820シリーズのクアッドコアプロセッサーを搭載している。RAMも4GBとハイスペック。このほかにも今回HTCはGoogle(グーグル)とともにAndroid OSベースのスマホによるユーザー体験を向上するためにUIの設計をシンプルに一新した。具体的にはメーラーやメディアプレーヤーなど、プリインストールされているアプリをなるべくGoogleが提供するAndroid OS純正のものに絞り込むことにより重複を抑えている。

HTCとGoogleはこの試みを「Androidのリブート」と呼び、“Android M”が立ち上がったころから地道に取り組んできたのだという。その成果がHTC 10で結実した格好だ。「アプリの重複を避けることでメモリースペースに空きが生まれ、これによりHTCの従来端末に比べて、タッチレスポンスが50%、アプリの起動スピードもほぼ2倍に向上した」と玉野氏は効果を強調する。

「誕生のころからオープン性を特徴としてきたAndroid OSは、採用各社が端末の機能やサービスを差別化するために独自の工夫を凝らしてきた結果、同じAndroid端末なのにUIや操作方法が各社ばらばらになってしまった。このことがユーザー体験を混乱させてしまっているという反省に立って、今回Googleとともに原点に立ち返ることを試みた。今後Android OSを採用するメーカーにも呼びかけながら、全体でAndroid OSの体験価値を高めながらプラットフォームの活性化に貢献したい」と玉野氏は“リブート”の真意を説いた。

実機を触ってみると、確かにGoogle Playミュージックアプリやカメラアプリを起動したとき立ち上がりのスピードは速い。カメラアプリは起動してからシャッターが切れる状態になるまで約0.6秒のインターバルを実現しているという。もちろん音楽プレーヤーやカメラアプリなどは、プリインのものが満足できない、あるいは自分の使いたい機能がない場合はサードパーティーのアプリを追加すればいい。

■明るい撮像素子&レンズを採用した理由

なお、カメラアプリは全体にシンプルなデザインにまとめられているように感じた。UIのメニューが撮影のプレビュー画面の上にでかくオーバレイしてくることがないので、撮りたい写真の構図を決めたり、被写体にじっくりと注視できる。反面、メニューアイコンが少し小さめなのでタップしづらく感じる向きもあるかもしれない。

カメラは「画素数を無理に追わず、“明るい撮像素子”を使うことを優先した。1.55μmというピクセルサイズはスマホ搭載のセンサーとしては最大クラス。レンズもF1.8で明るさ重視。つまり、多くの外光を取り込んで、暗所でもノイズの少ない写真が撮れる」と玉野氏がカメラ機能の特徴を語る。

同機のカメラに搭載されているCMOSセンサーの解像度が、近年主流になりつつあるメイン16MP・フロント8MP超えよりも小サイズである、メイン側約12MP、フロント側約5MPというスペックになっている理由はこんなところにあったのだ。なお、メイン・フロント側の両カメラユニットともに光学式手ブレ補正機能が搭載されているので、夜景撮影にも安定感を発揮する。AFはレーザーフォーカスを採用した。フロント側には86度の広角レンズを採用し、“セルフィ”撮影にも本機らしさを発揮する。

ここでいったん、同機のデザインに目を向けてみよう。ボディのフレームはフルメタル素材。玉野氏はこれを「HTC史上最高のフルメタルボディ」とアピールしている。今回日本で発売されるカラバリは、プロモーションカラーである深紅の「カメリアレッド」のほかカーボングレイとトパーズゴールドの3色になる。グローバルモデルにはシルバーも存在しているが、日本では展開なし。玉野氏が“肝いりのHTCレッド”と称するカメリアレッドは、今回世界で初めて日本で発売されることになる。

手に持ってみると、アルミのきめ細かな質感が心地よく感じる。デザインのテーマは「光と影の芸術」。いくつかのメタル加工技術を組み合わせたことで、サイドフレームやコーナーにシャープなエッヂ感を加えている。「ガラスとボディのつなぎ部分の成形にこだわった」と玉野氏が強調するディスプレイ側は、2.5Dガラスを導入してつなぎ目が見えないよう繊細に仕上げている。電源ボタンが少し小さくて見た目にはわかりづらいように見えるが、パーツに凹凸のスリットを設けて指で振れた時に触感ですぐに電源ボタンであることがわかるようになっている。本体をサイドから見た時のフォルムにもこだわった“横顔美人”なスマホだ。

■ハイレゾ対応のイヤホンを同梱

「HTC 10」はフラグシップならではの「画質・音質」にこだわったスマホだ。スピーカーユニットは本体の上側にトゥイーターユニットを配置して、開口部は正面向き。下側の底面に向かってウーファーユニットの開口部を設けている。これだけだと、各ユニットが受け持っている音域がバラバラだし、開口部も両方が正面に向いているわけではないから、スピーカーによる音楽再生はちぐはぐなサウンドになりそうなものだが、そこはドルビーラボラトリーズによる最新の音響技術とのコラボレーションにより、ウーファーとトゥイーターの音声出力をきれいにマージして、スピーカー再生も臨場感とまとまり感のあるサウンドに仕上げている。実機で確認してみると、およそスマホのスピーカーから聴こえていると思えないほど音圧が強く、低音もしっかりとしたボールドなサウンドが楽しめる。

イヤホン再生もHTC 10の真骨頂だ。ハイレゾ対応のスマホとして初めて、「ハイレゾ対応のイヤホン」を本体パッケージに同梱した。ドライバー構造は一般的なダイナミック型で、ユニットのサイズは非公表だが大型のものを使っているようだ。滑らかな高域と、密度の濃い中低域が楽しめる。全体的にはフラットバランスで、特定の帯域をむやみに強調しない素直なサウンドはさまざまなジャンルの音楽と相性がよさそうだ。

ハイレゾ音源はGoogle Playミュージックアプリで最大192kHz/24bitのFLAC/WAV形式のファイルが再生可能。USBオーディオ出力にも対応しているが、USB端子がType-Cなので、いったんType-C仕様のUSB OTGケーブルを介してからUSB-DACを搭載するヘッドホンアンプなどにつなぐことができる。そのうえでさまざまなファイル形式の再生に対応するサードパーティーの音楽プレーヤーアプリを使えば、リニアPCM系だけでなくDSD系のハイレゾ音源も楽しめるようになる。

ハイレゾがらみではもう一つ、本気で動画撮影を行う際に192kHz/24bit・FLAC形式のハイレゾ音声も同時に記録することができる。動画のサイズは4K/FHDが選べるが、どちらの場合もハイレゾ音声記録に対応しているようだ。

その他、ハイレゾに限らず同機による快適な音楽再生を特徴づける機能に「Personal Audio Profile(PAP)」がある。こちらはユーザーがそれぞれに異なる“音の聴こえ方”に合わせて、スマホによるヘッドホン・イヤホンリスニングを最適化するための機能だ。本体を起動して、ヘッドホン・イヤホンをジャックに装着。設定メニューからPAP機能を立ち上げて、ユーザーのプロファイルを入力する。

次段ではヘッドホン・イヤホンを装着した状態で聞こえてくる信号を確かめながら、スマホによるオーディオ再生をユーザーの聴覚に合わせてチューニングしていくと、独自のプロファイルが作られて、ユーザーが一番音楽を聴いていて心地よい状態がカスタマイズできるという仕組みだ。ジャックに装着したヘッドホン・イヤホンの電気的な特性を自動で測定するソニー「Xperia」シリーズの「ヘッドホン自動最適化」の機能とは異なるアプローチで音楽再生を心地よくするための機能。どちらかといえばサムスンのGalaxy Sシリーズに乗っている「AdaptSound」機能に近い考え方だ。なお、HTC 10では使うヘッドホン・イヤホンごとにカスタマイズした設定値が100件まで保存できる。

■すべてに「10点満点」を狙ったスマホ

最後にそのほかにもいろいろあるHTCのフラグシップモデルならではの特徴を整理しておこう。先述の通り、快速レスポンスを優先してプリインアプリはなるべく少なくしているので、いわゆるHTCオリジナルのアプリの数は少ないが、「Boost+」はぜひ活用したいオリジナルアプリだ。こちらはいわゆるキャッシュのクリーニングアプリで、スマホの処理スピードが鈍ってきたなと感じたら、ささっとキャッシュを“掃除”してあげれば快適な操作感が得られるようになる。

au+1 Collectionで発売が予定されている専用ケース「Ice View Case」はぜひ揃えたいアイテムだ。半透明のフィルムになっているカバーは、閉じたままでも時計・天気・メールなどの通知をディスプレイできる。またカバーを閉めたままでも通話の受話・終話ができたり、カバーの上を2度なぞる操作でカメラが起動できるので便利に使えるはずだ。

本体の充電はクアルコムの急速充電機能「QuickCharege 3.0」に対応しているので、約30分で全容量の約50%がスピーディーにチャージできる。充電器は本体に同梱している。

HTC NIPPONの玉野氏は、同機のネーミングが「Power of 10」に由来していると語っている。背景には「スマホとして、すべてにおいて10点満点を取りたい」という気合いが込められているようだ。また開発コンセプトは「Value for Money」であり、ユーザーがプレミアム感と、お買い得感の両方を満足できるスマホこそがフラグシップであるというHTCの宣言でもある。

それこそまさにユーザーが期待するところではある。しかしながら、一方ではテレビ機能はフルセグ/ワンセグともに非対応だったり、赤外線通信、おサイフケータイ、防水機能など日本のユーザーがスマホに求める機能をサポートしていないという部分もある。これを踏まえたうえで、映像・音楽再生のハイクオリティを徹底的に追求し、快速れレスポンスやシンプルなUIなどユーザーにとっての“シンプルな使い勝手”も突き詰めた「HTC 10」の個性を魅力に感じるのなら、こは間違いなく“買い”のスマホであると言えそうだ。

山本 敦

News 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Trucks 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Equipments 特集

Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]

全て見る