※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

「Xperia X Performance」をZシリーズと比較レビュー! 3キャリアから発売される注目機種の実力は?

2016-06-03 12:30:06

ソニーモバイルの最新スマホ「Xperia X Performance」が、ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアから揃って6月中旬より順次発売される。従来のフラグシップ「Zシリーズ」に代わるソニーモバイルの顔となる最新端末のパフォーマンスがいかほどのものか、実機をハンドリングしながらレポートしよう。

■ソニーモバイルの新しい「顔」が登場。3キャリアの販売価格は?

「Xperia X」シリーズは、毎年春にスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のIT・モバイル関連の展示会「Mobile World Congress」に出展するソニーモバイルが今年の目玉製品として発表した新端末だ。シリーズには今回日本国内で発売される「Xperia X Performance」のほか、弟機の「Xperia X」と「Xperia XA」というモデルがある。

長兄にあたる「Xperia X Performance」は3機種の中で最も性能が良く、多くの機能を搭載しているため、「Xperia=ハイエンド」というイメージを強く持つ日本市場でも通用するモデルとして各キャリアが評価したのだろう。筆者は個人的に、スペックはやや劣るものの峡額縁設計でユニークなデザインの「Xperia XA」が日本でもヒットすると思うのだが。

ソニーが持てる先端技術のすべてを惜しみなく詰め込んだ、フラグシップの「Z」シリーズとの関係性はどうなのか?スペックを並べてみるとZシリーズの尖った部分が丸められている代わりに、ソニーモバイルがXシリーズのコンセプトとして強調している「インテリジェンス」というキーワードを軸に、バッテリーの持続性能やカメラ機能まわりを中心に“使いやすさ”を一段と前進させたのがXシリーズだ。

Xシリーズの登場により、現行のフラグシップであるZ5シリーズはリプレイスされるようだ。実際にドコモでは「Xperia X Performance」を「Xperia Z5」の代わりに置いて、4Kディスプレイを搭載する「Xperia Z5 Premium」とコンパクト機の「Xperia Z5 Compact」と併売する模様だ。

■3キャリアから登場。気になる価格は?

気になる「Xperia X Performance」の予約販売価格(以下、すべて税込)を調べてみた。3キャリアとも、新端末を購入したユーザーに本体機種代金から一定額を毎月の利用料金から割り引くサービスを実施しているので、2016年6月時点での割引金額が適用された場合の実質負担金額を報告しよう。

ドコモは“月々サポート”を利用して機種変・新規で購入した場合ともに「47,952円」だ。他社からのMNP乗り換えの場合は「20,736円」になる。一括価格はまだ発表されていない。

auは一括価格を92,880円と発表している。“毎月割”を利用して「auスマートパス」に加入した場合は「43,200円」、未加入の場合は「50,976円」になる。機種変・新規・MNP乗り換え、いずれのケースも価格は一緒だ。

ソフトバンクが発表している一括価格は93,120円。“月々割”を利用すれば、機種変・新規の場合は「42,720円」、MNP乗り換えの場合は「16,080円」となっている。

いま使っているキャリアのサービスを継続しながら、あるいは乗り換えを機会に端末をXperia X Performanceにリニューアルしたいという方にはソフトバンクがほかと比べてお得ということになる。

なおソフトバンクでは6月上旬時点でまだ「Xperia Z5」もオンラインショップ等で取り扱っていて、機種代金は88,320円。実質負担額は機種変・新規・MNP乗り換えで購入の場合とも10,800円となっている。

昨年末発売のモデルとは言え、フラグシップモデルがこの価格で買えるのはかなりおトクな感じはする。それでもなお、いま新しいXperia X Performanceの方が“買い”なのか?筆者は「Xperia Z5 Premium」をふだん使いのスマホにしているので、これと比較しながら実力をチェックしてみたい。

■Xperia Zシリーズから進化したポイントは?

はじめにXperia X PerformanceとXperia Z5のスペックを比べた差分をおさらいしておこう。カメラ機能はフロント側センサーの解像度が5MPから13MPに大幅向上している。オートフォーカスの仕組みに最新の「先読みAF」を追加。スタンバイ状態から、本体のシャッターボタンを押して「クイック起動」機能を利用しながら静止画を撮る場合、起動→撮影の速度が短縮された。

ディスプレイサイズは約5.0インチとなり、Xperia Z5より若干小さくなっている。解像度はZ5と同じフルHD。全体のデザインはZシリーズからの「オムニバランスデザイン」を概ね継承しているが、今回のXシリーズではその名称を敢えて声高にはうたっていないようだ。メタル素材が大胆に使われているが、背面のボトム側はアンテナ感度を確保するために樹脂系の素材をコンビにしている。フロントガラスは流行の2.5Dガラスを採用。エッジに曲線を持たせた柔らかいルックスに仕上げている。さらにフロントベゼルの色がバックパネルとサイドフレームの色に合わせ込まれた、統一感のある色彩感がXシリーズの特徴だ。

なおXperia X Performanceには4色のカラバリがあり、背面メタルパーツの表面仕上げがモデルごとに異なっている。ライムゴールドとローズゴールドがサンドブラスト仕上げ、ホワイトとグラファイトブラックがヘアライン仕上げになる。店頭展示の実機などで見比べてみるといいだろう。

CPUはクアルコムの最新ハイエンド向けSoC「Snapdragon 820」シリーズを搭載。LTE通信の最高速度もアップしている。アメリカのベンチャー企業であるQnovo社のバッテリーマネージメント技術をXperiaシリーズとして初めて採用し、2014年モデルの「Xperia Z2」と比べて約2倍の電池長寿命設計を実現しているというが、これはデイリーで長持ち効果が実感できる類の改善ポイントではなさそうだ。ソニーモバイルでは「2年使ってもバッテリーが劣化しにくいことが実感できるはず」と説明している。

■カメラの進化はオートフォーカス性能と、フロントカメラの画質

メインカメラのセンサー解像度は23MPで、いわゆるおまかせオート撮影機能である「プレミアムおまかせオート」で撮影した場合の解像度は8MPという仕様は変わらない。

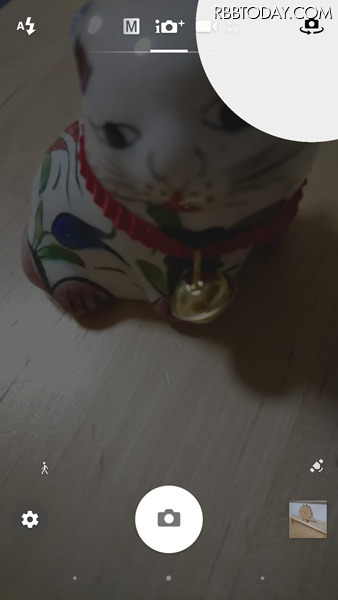

Xperia X Performanceではオートフォーカス性能が上がっている。Z5シリーズにも搭載されている被写体を追尾し続けるオブジェクト・トラッキングAFは、被写体の認識率・追従性能を向上させるとともに、これに新しく「予測オートフォーカス」の機能をハイブリッドで追加した。画面の中で被写体が奥行き方向に移動することでピントが外れないよう、シャッターを切るまでのタイムラグの間に、奥行き方向での被写体の移動を“予測”して合わせ続けるというもの。例えば飼い主に向かって走ってくるペットや、駅のホームに滑り込んでくる列車を撮影する時などに真価を発揮しそうだ。

フロントカメラの進化は明らかに感じられる。新開発の13MPのイメージセンサー「1/3型Exmor RS」が採用されているので、解像度が上がって緻密な写真が撮れるようになっただけでなく、薄暗いシーンも明るく、正確な色合いで再現される。レンズの明るさもZ5のF2.4からF2.0へ、ワイド端の画角も25mmから22mmに広がっている。静止画撮影時のISO感度も3200から6400へ2倍にアップ。そのうえさらにオートフォーカス機能が初めて搭載された。画面の右上端から左下に向かってスワイプすると、メインとフロントのカメラが素速く切り替えられるUIも追加された。正直、筆者はあまり自分撮りはしない方だが、これだけ便利で画質も良くなると何かしらフロントカメラを活用する道を探してしまう。

クイック起動はカメラの設定メニューから「その他の設定」を開いて、「クイック起動」に入り、「起動&静止画撮影」を選ぶと、本体がスタンバイ状態でもカメラシャッターボタンを押してカメラアプリを起動、静止画が撮影できる機能だ。Xperia X Performanceではそのインターバルが非常に短くなっている。その違いをXperia Z5 Premiumと比較して動画でレポートするので参考にしてほしい。

■ディスプレイの視野角が広くなった

ソニーの液晶テレビ“ブラビア”から受け継ぐ広色域技術「トリルミナス」、コントラスト向上技術「ダイナミック・コントラスト・エンハンサー」や高精細化技術の「X-Reality for mobile」の3つを組み合わせたことで、スマホのディスプレイとしては単に高精細なだけでなく、自然な色合いとコントラスト感など「画づくりのうまさ」が光っていることが、Xperiaシリーズのほかにない特徴だと筆者は思う。

新しいXperia X Performanceには、さらに広視野角・ハイコントラスト性能の液晶パネルが採用されているので、画面を少し斜めの位置からのぞき込んだ時の見やすさに差が出る。スマホで唯一の4K高画質をうたうXperia Z5 Premiumを昨年秋に買った筆者としては、それぞれを並べて見比べたときの視野角の広さが実感されてしまったので、何だかとても悔しい思いをした。

あとはディスプレイ性能とは直接関係ないところだが、Xperia X Performanceには新しい“描き下ろし”のウォールペーパーがプリインされている。従来のモデルにはない雰囲気の鮮やかな色調が特徴で、本体色に合わせたバリエーションから選べる。

■音楽再生やその他の便利機能

ソニーがポータブルオーディオプレーヤー“ウォークマン”のノウハウをフルに投入してきたZシリーズの資産は、そのままXシリーズにも活きている。最もわかりやすい機能はデジタルノイズキャンセリング機能を搭載した点だが、専用イヤホンを接続しないと使えない。それよりも、エントリー価格帯のヘッドホン・イヤホンをつないでも、音楽を聴くときの音のバランスを自動で最適化してくれる「ヘッドホン自動最適化」の機能が地味だけれど便利だ。設定から「音と通知」>「オーディオ設定」>「サウンドエフェクト」>「ヘッドホン設定・自動最適化」と深掘りしていけば辿り着けるので、ぜひ活用しよう。

バッテリー性能はXperiaユーザーにとって最大の関心事ではないだろうか。筆者もXperiaを使っていて、正直バッテリーのスタミナ性能があまり良くないことに悩まされている。いま使っている端末のバッテリーも、数ヶ月間使って早くもヘタりはじめているような気がしている。今回Xperia X Performanceをテストできた期間が約10日間ほどだったので、新設されたQnovoのバッテリーマネージメント機能がどれぐらいの期間で有り難みを実感できるものなのかわからないが、これが多くのユーザーから高い評価を得て、今後のXperiaの基本機能として浸透していくほどのものになることを願いたい。

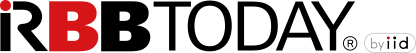

バッテリーを長持ちさせる「スタミナモード」はZシリーズからそのまま引き継いだ。Xシリーズから進化した点は、いわゆるキャッシュのクリーニングアプリである純正の「スマートクリーナー」が機能としてプリインされている。Google Playストアからサードパーティーのアプリを入れても良いが、端末に最適化されたクリーナーの方がちゃんと“お掃除”ができているような気がして安心できる。

本体側面に配置されている電源ボタンに、Z5シリーズから指紋認証センサーが内蔵された。筆者は普段からXperia Z5 Premiumでこの指紋認証センサーを使っているが、センサーがシビア過ぎるせいか指先がわずかに水に濡れていてもロック解除されなかったり、反応はiPhoneやiPadに比べると結果的にあまり良くないように思う。

今回はソニーモバイルから試作機を借りてテストを行っているので、通信キャリアが独自に提供している機能やサービスを試すことができなかったが、ドコモが発売するXperia X Performanceにはジェスチャー操作で通話のリアクションをサポートする「スグ電」や、よりクリアな音声通話を実現する「VoLTE HD+」、多彩な機能を入門者にもわかりやすくナビする「おすすめ使い方ヒント」などの機能が乗っている。もし端末購入を検討される際には、価格も重要だがこうした独自の便利機能にも目を向けると後々で得られる満足度に違いが出ると思う。

■はじめてのスマホにもふさわしい使いやすさ

新しいXperia X Performanceの一番大きな魅力は、本体のサイズ感やデザインなど肌感覚として伝わってくる優しさだと思う。おそらく本体は薄すぎず、片手で持っても手に馴染みやすく、その使い勝手のよさは恐らく多くの初心者にしっくりとくるのではないだろうか。初めてAndroidスマホを、あるいはXperiaシリーズを使う&乗り換える人が周りにいれば筆者自身もオススメしたいモデルだ。

一方で、ずっとXperia Zシリーズを使ってきたという方で、特にXperia Z3以降から乗り換えるのであれば、あまり新鮮味を感じられる部分が多くないかもしれない。アップルのiPhoneも「6」から「6s」に移るステップでは、それほど斬新な魅力を打ち出せなかったと辛口の評価を受けているようだが、XperiaもZシリーズがソニーの最先端の集大成だっただけに、Xシリーズではこれが一回りコンパクトになってしまった感じはどうしても受けてしまう。ただ、Zシリーズが多機能てんこ盛りのスマホで、とくに初心者にとっては親しみづらいスマホと感じられていた部分があったことも確かだ。ぐんと親しみやすくなったXperiaが尖ったブランドイメージを変えていくのか、発売後の反響にも注目だ。

協力:ソニーモバイルコミュニケーションズ

■ソニーモバイルの新しい「顔」が登場。3キャリアの販売価格は?

「Xperia X」シリーズは、毎年春にスペイン・バルセロナで開催される世界最大級のIT・モバイル関連の展示会「Mobile World Congress」に出展するソニーモバイルが今年の目玉製品として発表した新端末だ。シリーズには今回日本国内で発売される「Xperia X Performance」のほか、弟機の「Xperia X」と「Xperia XA」というモデルがある。

長兄にあたる「Xperia X Performance」は3機種の中で最も性能が良く、多くの機能を搭載しているため、「Xperia=ハイエンド」というイメージを強く持つ日本市場でも通用するモデルとして各キャリアが評価したのだろう。筆者は個人的に、スペックはやや劣るものの峡額縁設計でユニークなデザインの「Xperia XA」が日本でもヒットすると思うのだが。

ソニーが持てる先端技術のすべてを惜しみなく詰め込んだ、フラグシップの「Z」シリーズとの関係性はどうなのか?スペックを並べてみるとZシリーズの尖った部分が丸められている代わりに、ソニーモバイルがXシリーズのコンセプトとして強調している「インテリジェンス」というキーワードを軸に、バッテリーの持続性能やカメラ機能まわりを中心に“使いやすさ”を一段と前進させたのがXシリーズだ。

Xシリーズの登場により、現行のフラグシップであるZ5シリーズはリプレイスされるようだ。実際にドコモでは「Xperia X Performance」を「Xperia Z5」の代わりに置いて、4Kディスプレイを搭載する「Xperia Z5 Premium」とコンパクト機の「Xperia Z5 Compact」と併売する模様だ。

■3キャリアから登場。気になる価格は?

気になる「Xperia X Performance」の予約販売価格(以下、すべて税込)を調べてみた。3キャリアとも、新端末を購入したユーザーに本体機種代金から一定額を毎月の利用料金から割り引くサービスを実施しているので、2016年6月時点での割引金額が適用された場合の実質負担金額を報告しよう。

ドコモは“月々サポート”を利用して機種変・新規で購入した場合ともに「47,952円」だ。他社からのMNP乗り換えの場合は「20,736円」になる。一括価格はまだ発表されていない。

auは一括価格を92,880円と発表している。“毎月割”を利用して「auスマートパス」に加入した場合は「43,200円」、未加入の場合は「50,976円」になる。機種変・新規・MNP乗り換え、いずれのケースも価格は一緒だ。

ソフトバンクが発表している一括価格は93,120円。“月々割”を利用すれば、機種変・新規の場合は「42,720円」、MNP乗り換えの場合は「16,080円」となっている。

いま使っているキャリアのサービスを継続しながら、あるいは乗り換えを機会に端末をXperia X Performanceにリニューアルしたいという方にはソフトバンクがほかと比べてお得ということになる。

なおソフトバンクでは6月上旬時点でまだ「Xperia Z5」もオンラインショップ等で取り扱っていて、機種代金は88,320円。実質負担額は機種変・新規・MNP乗り換えで購入の場合とも10,800円となっている。

昨年末発売のモデルとは言え、フラグシップモデルがこの価格で買えるのはかなりおトクな感じはする。それでもなお、いま新しいXperia X Performanceの方が“買い”なのか?筆者は「Xperia Z5 Premium」をふだん使いのスマホにしているので、これと比較しながら実力をチェックしてみたい。

■Xperia Zシリーズから進化したポイントは?

はじめにXperia X PerformanceとXperia Z5のスペックを比べた差分をおさらいしておこう。カメラ機能はフロント側センサーの解像度が5MPから13MPに大幅向上している。オートフォーカスの仕組みに最新の「先読みAF」を追加。スタンバイ状態から、本体のシャッターボタンを押して「クイック起動」機能を利用しながら静止画を撮る場合、起動→撮影の速度が短縮された。

ディスプレイサイズは約5.0インチとなり、Xperia Z5より若干小さくなっている。解像度はZ5と同じフルHD。全体のデザインはZシリーズからの「オムニバランスデザイン」を概ね継承しているが、今回のXシリーズではその名称を敢えて声高にはうたっていないようだ。メタル素材が大胆に使われているが、背面のボトム側はアンテナ感度を確保するために樹脂系の素材をコンビにしている。フロントガラスは流行の2.5Dガラスを採用。エッジに曲線を持たせた柔らかいルックスに仕上げている。さらにフロントベゼルの色がバックパネルとサイドフレームの色に合わせ込まれた、統一感のある色彩感がXシリーズの特徴だ。

なおXperia X Performanceには4色のカラバリがあり、背面メタルパーツの表面仕上げがモデルごとに異なっている。ライムゴールドとローズゴールドがサンドブラスト仕上げ、ホワイトとグラファイトブラックがヘアライン仕上げになる。店頭展示の実機などで見比べてみるといいだろう。

CPUはクアルコムの最新ハイエンド向けSoC「Snapdragon 820」シリーズを搭載。LTE通信の最高速度もアップしている。アメリカのベンチャー企業であるQnovo社のバッテリーマネージメント技術をXperiaシリーズとして初めて採用し、2014年モデルの「Xperia Z2」と比べて約2倍の電池長寿命設計を実現しているというが、これはデイリーで長持ち効果が実感できる類の改善ポイントではなさそうだ。ソニーモバイルでは「2年使ってもバッテリーが劣化しにくいことが実感できるはず」と説明している。

■カメラの進化はオートフォーカス性能と、フロントカメラの画質

メインカメラのセンサー解像度は23MPで、いわゆるおまかせオート撮影機能である「プレミアムおまかせオート」で撮影した場合の解像度は8MPという仕様は変わらない。

Xperia X Performanceではオートフォーカス性能が上がっている。Z5シリーズにも搭載されている被写体を追尾し続けるオブジェクト・トラッキングAFは、被写体の認識率・追従性能を向上させるとともに、これに新しく「予測オートフォーカス」の機能をハイブリッドで追加した。画面の中で被写体が奥行き方向に移動することでピントが外れないよう、シャッターを切るまでのタイムラグの間に、奥行き方向での被写体の移動を“予測”して合わせ続けるというもの。例えば飼い主に向かって走ってくるペットや、駅のホームに滑り込んでくる列車を撮影する時などに真価を発揮しそうだ。

フロントカメラの進化は明らかに感じられる。新開発の13MPのイメージセンサー「1/3型Exmor RS」が採用されているので、解像度が上がって緻密な写真が撮れるようになっただけでなく、薄暗いシーンも明るく、正確な色合いで再現される。レンズの明るさもZ5のF2.4からF2.0へ、ワイド端の画角も25mmから22mmに広がっている。静止画撮影時のISO感度も3200から6400へ2倍にアップ。そのうえさらにオートフォーカス機能が初めて搭載された。画面の右上端から左下に向かってスワイプすると、メインとフロントのカメラが素速く切り替えられるUIも追加された。正直、筆者はあまり自分撮りはしない方だが、これだけ便利で画質も良くなると何かしらフロントカメラを活用する道を探してしまう。

クイック起動はカメラの設定メニューから「その他の設定」を開いて、「クイック起動」に入り、「起動&静止画撮影」を選ぶと、本体がスタンバイ状態でもカメラシャッターボタンを押してカメラアプリを起動、静止画が撮影できる機能だ。Xperia X Performanceではそのインターバルが非常に短くなっている。その違いをXperia Z5 Premiumと比較して動画でレポートするので参考にしてほしい。

■ディスプレイの視野角が広くなった

ソニーの液晶テレビ“ブラビア”から受け継ぐ広色域技術「トリルミナス」、コントラスト向上技術「ダイナミック・コントラスト・エンハンサー」や高精細化技術の「X-Reality for mobile」の3つを組み合わせたことで、スマホのディスプレイとしては単に高精細なだけでなく、自然な色合いとコントラスト感など「画づくりのうまさ」が光っていることが、Xperiaシリーズのほかにない特徴だと筆者は思う。

新しいXperia X Performanceには、さらに広視野角・ハイコントラスト性能の液晶パネルが採用されているので、画面を少し斜めの位置からのぞき込んだ時の見やすさに差が出る。スマホで唯一の4K高画質をうたうXperia Z5 Premiumを昨年秋に買った筆者としては、それぞれを並べて見比べたときの視野角の広さが実感されてしまったので、何だかとても悔しい思いをした。

あとはディスプレイ性能とは直接関係ないところだが、Xperia X Performanceには新しい“描き下ろし”のウォールペーパーがプリインされている。従来のモデルにはない雰囲気の鮮やかな色調が特徴で、本体色に合わせたバリエーションから選べる。

■音楽再生やその他の便利機能

ソニーがポータブルオーディオプレーヤー“ウォークマン”のノウハウをフルに投入してきたZシリーズの資産は、そのままXシリーズにも活きている。最もわかりやすい機能はデジタルノイズキャンセリング機能を搭載した点だが、専用イヤホンを接続しないと使えない。それよりも、エントリー価格帯のヘッドホン・イヤホンをつないでも、音楽を聴くときの音のバランスを自動で最適化してくれる「ヘッドホン自動最適化」の機能が地味だけれど便利だ。設定から「音と通知」>「オーディオ設定」>「サウンドエフェクト」>「ヘッドホン設定・自動最適化」と深掘りしていけば辿り着けるので、ぜひ活用しよう。

バッテリー性能はXperiaユーザーにとって最大の関心事ではないだろうか。筆者もXperiaを使っていて、正直バッテリーのスタミナ性能があまり良くないことに悩まされている。いま使っている端末のバッテリーも、数ヶ月間使って早くもヘタりはじめているような気がしている。今回Xperia X Performanceをテストできた期間が約10日間ほどだったので、新設されたQnovoのバッテリーマネージメント機能がどれぐらいの期間で有り難みを実感できるものなのかわからないが、これが多くのユーザーから高い評価を得て、今後のXperiaの基本機能として浸透していくほどのものになることを願いたい。

バッテリーを長持ちさせる「スタミナモード」はZシリーズからそのまま引き継いだ。Xシリーズから進化した点は、いわゆるキャッシュのクリーニングアプリである純正の「スマートクリーナー」が機能としてプリインされている。Google Playストアからサードパーティーのアプリを入れても良いが、端末に最適化されたクリーナーの方がちゃんと“お掃除”ができているような気がして安心できる。

本体側面に配置されている電源ボタンに、Z5シリーズから指紋認証センサーが内蔵された。筆者は普段からXperia Z5 Premiumでこの指紋認証センサーを使っているが、センサーがシビア過ぎるせいか指先がわずかに水に濡れていてもロック解除されなかったり、反応はiPhoneやiPadに比べると結果的にあまり良くないように思う。

今回はソニーモバイルから試作機を借りてテストを行っているので、通信キャリアが独自に提供している機能やサービスを試すことができなかったが、ドコモが発売するXperia X Performanceにはジェスチャー操作で通話のリアクションをサポートする「スグ電」や、よりクリアな音声通話を実現する「VoLTE HD+」、多彩な機能を入門者にもわかりやすくナビする「おすすめ使い方ヒント」などの機能が乗っている。もし端末購入を検討される際には、価格も重要だがこうした独自の便利機能にも目を向けると後々で得られる満足度に違いが出ると思う。

■はじめてのスマホにもふさわしい使いやすさ

新しいXperia X Performanceの一番大きな魅力は、本体のサイズ感やデザインなど肌感覚として伝わってくる優しさだと思う。おそらく本体は薄すぎず、片手で持っても手に馴染みやすく、その使い勝手のよさは恐らく多くの初心者にしっくりとくるのではないだろうか。初めてAndroidスマホを、あるいはXperiaシリーズを使う&乗り換える人が周りにいれば筆者自身もオススメしたいモデルだ。

一方で、ずっとXperia Zシリーズを使ってきたという方で、特にXperia Z3以降から乗り換えるのであれば、あまり新鮮味を感じられる部分が多くないかもしれない。アップルのiPhoneも「6」から「6s」に移るステップでは、それほど斬新な魅力を打ち出せなかったと辛口の評価を受けているようだが、XperiaもZシリーズがソニーの最先端の集大成だっただけに、Xシリーズではこれが一回りコンパクトになってしまった感じはどうしても受けてしまう。ただ、Zシリーズが多機能てんこ盛りのスマホで、とくに初心者にとっては親しみづらいスマホと感じられていた部分があったことも確かだ。ぐんと親しみやすくなったXperiaが尖ったブランドイメージを変えていくのか、発売後の反響にも注目だ。

協力:ソニーモバイルコミュニケーションズ

山本 敦

News 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Trucks 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Equipments 特集

Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]

全て見る