※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています

「Spotify」が日本で勝ち抜くための戦略とは…スポティファイジャパン・玉木社長インタビュー

2016-11-10 20:00:06

日本国内では音楽ストリーミングサービス「Spotify」が2016年9月29日にローンチした。Webサイトなどからメールを登録したユーザーに向けて「招待制」というシステムをベースにスタートしていたが、本日11月10日からはアプリをダウンロードすれば誰でも気軽に楽しめるようになる。今回一般公開へと踏み切ることになった経緯や、今後もSpotifyのサービスを発展させていくための取り組みについてスポティファイジャパンの社長である玉木一郎氏に訊ねた。

「Spotifyのサービスにおける肝のひとつは精度の高いレコメンデーションです。世界で約1億人のユーザーに使っていただいているとはいえ、国内では9月29日まで誰も使うことができなかったので、国内ユーザーの音楽リスニングの傾向を正しくつかむための時間を少しいただきました。招待制の期間中は、音楽を日常的に、かつ濃いめに楽しむ方々にできるかぎり多く集まっていただいて、協力を得ながらアルゴリズムを鍛えてきました。スタートから6週間ほどが経ってアルゴリズムの精度が高まり、サービスを安定してお使いいだけるようになったと判断して、今回の一般公開に踏み切りました。今後はより多くの方々に使っていただくステージです。今後も変わらず一貫していくことはやはり、Spotifyは音楽ファンのためのサービスであることを第一に考えるという姿勢です。配信楽曲も毎週拡大していきます」

有料980円(税込)で提供されるプレミアムサービスと無料のサービスでは、どちら方が多くのユーザーに使われているのだろうか。国内での動向を玉木氏にうかがったところ、Spotifyでは国など特定地域でのユーザー属性に関するデータを公開していないという返答だったが、玉木氏は「招待制の期間だったこともあり、音楽好きな方が多く集まってくださいました。そのため、現時点ではややプレミアムサービスの登録率が高いように思います。今後はグローバルの比率に近づいていくのではないでしょうか」と、自身の印象を語ってくれた。

Spotifyの成長を牽引してきた重要なサービスの一つに、テーマごとに細分化された充実のプレイリスト機能がある。発表会の壇上でも紹介されたように、SpotifyがPlayStation Musicと連携したことで「ゲーム」のプレイリストに収録されている音楽をBGMのようにして、ゲームを楽しみながら音楽を聴くスタイルが育ちつつあるという。日本のゲームファン、Spotifyユーザーの琴線にこの試みが触れたようだ。

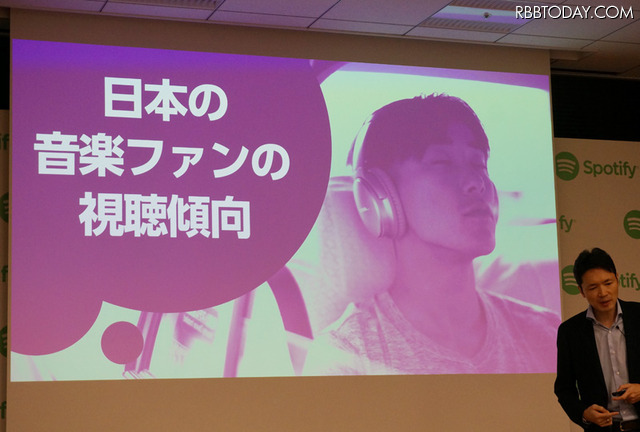

こちらも発表会で紹介された「Music From Novels」もユニークなプレイリストだ。音楽ジャンルや気分といった一般的なプレイリストのテーマから、さらにユーザーのライフスタイルに従ってテーマを細分化しながら「日本の文学と音楽」を結びつけるというオリジナリティの高い提案だ。

「Spotifyを初めて使われる方が、最初に少し困惑してしまうのがプレイリスト機能だと思います。今までの音楽試聴スタイルは、好きなアーティストの音楽CDを1枚まるごと聴いたり、アーティストや楽曲単位でのオンデマンド型が主流だったと思います。その聴き方に比べるとプレイリスト再生は少し異質ですが、Spotifyを使い込んでいくうちに、プレイリストのラインナップが自分のイメージするリスニングシーンに遠からず結び付いていることがおわかりいただけると思います。気軽にプレイリストを利用していただければ、いろいろな音楽との出会いや発見が得られ、音楽リスニングのスタイルが変化してくるのではないでしょうか。ぜひ試していただきたいと思います」

Spotifyにはユーザー自身がプレイリストを作成して公開できる機能がある。玉木氏がその使いこなし方を紹介してくれた。「好きな楽曲を順にプレイリストへ追加している段階で、Spotifyのレコメンドエンジンがユーザーの好みに合いそうな楽曲をプッシュしてくれる機能も搭載しています。だからプレイリストを作れば作るほど、Spotifyのアルゴリズムが精度を高めてレベルアップしていく楽しみが得られます」

外部のアプリやAV機器とSpotifyの連携も今後ますます強くなっていきそうだ。発表会で触れられた、Twitterのアプリ上に、Spotifyで公開されている音源の30秒間の試聴ファイルを貼り付けられる「Twitterオーディオカード」はその一例だ。同機能の詳細を玉木氏にうかがった。

「TwitterオーディオカードはTwitterとSpotifyの協業により誕生した機能です。海外では先行してきましたが、今回は日本向けのサービスとして機能を加えることができました。シェアされた楽曲、またはプレイリストを聴く場合、手元にSpotifyアプリが入っていなければアプリのダウンロードからスタートします。無料版のSpotifyであっても、シェアされた楽曲をフルサイズで聴くことができます」

オーディオ機器だけでなく、リビングの主役であるテレビにもSpotifyが広がる。グーグルが展開するAndroidのプラットフォームを中心に、ソニーの薄型テレビ“BRAVIA”シリーズはスマートOS「Android TV」に対応するSpotifyアプリを追加して音楽配信サービスが楽しめるようになるという。またChromecastが対応していくことも、テレビとSpotifyの結び付きを深める起爆剤になるだろう。玉木氏は「日本は特にテレビの文化が発達している地域なので、日本ならではの新しいサービスや音楽リスニングのかたちが生まれるのでは」と期待を寄せる。

日本でもSpotifyのサービスは無事立ち上がったようだ。今後もサービスの勢いを加速させていくため、玉木氏はどんな構想を持っているのだろうか。

「日本国内のユーザーを中心に、もっとSpotifyをいい音で聴きたいという声も集まっています。音質については今後も時間をかけながら、より高いレベルにアップグレードしていけると確信しています。Spotifyをお使いいただいた方々からは、アプリの再生ボタンを押してすぐに音楽が楽しめる使い勝手やレスポンスの良さについても高い評価をいただいています。ローンチの際にもアピールしてきたことですが、Spotifyは設立から今日まで音楽文化をリスペクトしながら、より深く理解するために情熱を捧げてきた企業です。でも、同じくSpotifyはITや通信などの先進テクノロジーをバックボーンに持つ企業でもあります。ユーザーの皆様が音楽リスニングを快適に、安心して楽しめるようSpotifyの利便性はまだまだ高められると思います。日本はテクノロジーの最先端が集まる場所であり、特に都市部などにおいては通信の安定性などシビアな環境でサービスのレベルを検証し、高めて行くことができるのではないでしょうか。これからも日本発のノウハウを世界に向けて発信しながら、Spotifyが音楽ストリーミングの最先端をリードしていきたいと考えています」

「Spotifyのサービスにおける肝のひとつは精度の高いレコメンデーションです。世界で約1億人のユーザーに使っていただいているとはいえ、国内では9月29日まで誰も使うことができなかったので、国内ユーザーの音楽リスニングの傾向を正しくつかむための時間を少しいただきました。招待制の期間中は、音楽を日常的に、かつ濃いめに楽しむ方々にできるかぎり多く集まっていただいて、協力を得ながらアルゴリズムを鍛えてきました。スタートから6週間ほどが経ってアルゴリズムの精度が高まり、サービスを安定してお使いいだけるようになったと判断して、今回の一般公開に踏み切りました。今後はより多くの方々に使っていただくステージです。今後も変わらず一貫していくことはやはり、Spotifyは音楽ファンのためのサービスであることを第一に考えるという姿勢です。配信楽曲も毎週拡大していきます」

有料980円(税込)で提供されるプレミアムサービスと無料のサービスでは、どちら方が多くのユーザーに使われているのだろうか。国内での動向を玉木氏にうかがったところ、Spotifyでは国など特定地域でのユーザー属性に関するデータを公開していないという返答だったが、玉木氏は「招待制の期間だったこともあり、音楽好きな方が多く集まってくださいました。そのため、現時点ではややプレミアムサービスの登録率が高いように思います。今後はグローバルの比率に近づいていくのではないでしょうか」と、自身の印象を語ってくれた。

Spotifyの成長を牽引してきた重要なサービスの一つに、テーマごとに細分化された充実のプレイリスト機能がある。発表会の壇上でも紹介されたように、SpotifyがPlayStation Musicと連携したことで「ゲーム」のプレイリストに収録されている音楽をBGMのようにして、ゲームを楽しみながら音楽を聴くスタイルが育ちつつあるという。日本のゲームファン、Spotifyユーザーの琴線にこの試みが触れたようだ。

こちらも発表会で紹介された「Music From Novels」もユニークなプレイリストだ。音楽ジャンルや気分といった一般的なプレイリストのテーマから、さらにユーザーのライフスタイルに従ってテーマを細分化しながら「日本の文学と音楽」を結びつけるというオリジナリティの高い提案だ。

「Spotifyを初めて使われる方が、最初に少し困惑してしまうのがプレイリスト機能だと思います。今までの音楽試聴スタイルは、好きなアーティストの音楽CDを1枚まるごと聴いたり、アーティストや楽曲単位でのオンデマンド型が主流だったと思います。その聴き方に比べるとプレイリスト再生は少し異質ですが、Spotifyを使い込んでいくうちに、プレイリストのラインナップが自分のイメージするリスニングシーンに遠からず結び付いていることがおわかりいただけると思います。気軽にプレイリストを利用していただければ、いろいろな音楽との出会いや発見が得られ、音楽リスニングのスタイルが変化してくるのではないでしょうか。ぜひ試していただきたいと思います」

Spotifyにはユーザー自身がプレイリストを作成して公開できる機能がある。玉木氏がその使いこなし方を紹介してくれた。「好きな楽曲を順にプレイリストへ追加している段階で、Spotifyのレコメンドエンジンがユーザーの好みに合いそうな楽曲をプッシュしてくれる機能も搭載しています。だからプレイリストを作れば作るほど、Spotifyのアルゴリズムが精度を高めてレベルアップしていく楽しみが得られます」

外部のアプリやAV機器とSpotifyの連携も今後ますます強くなっていきそうだ。発表会で触れられた、Twitterのアプリ上に、Spotifyで公開されている音源の30秒間の試聴ファイルを貼り付けられる「Twitterオーディオカード」はその一例だ。同機能の詳細を玉木氏にうかがった。

「TwitterオーディオカードはTwitterとSpotifyの協業により誕生した機能です。海外では先行してきましたが、今回は日本向けのサービスとして機能を加えることができました。シェアされた楽曲、またはプレイリストを聴く場合、手元にSpotifyアプリが入っていなければアプリのダウンロードからスタートします。無料版のSpotifyであっても、シェアされた楽曲をフルサイズで聴くことができます」

オーディオ機器だけでなく、リビングの主役であるテレビにもSpotifyが広がる。グーグルが展開するAndroidのプラットフォームを中心に、ソニーの薄型テレビ“BRAVIA”シリーズはスマートOS「Android TV」に対応するSpotifyアプリを追加して音楽配信サービスが楽しめるようになるという。またChromecastが対応していくことも、テレビとSpotifyの結び付きを深める起爆剤になるだろう。玉木氏は「日本は特にテレビの文化が発達している地域なので、日本ならではの新しいサービスや音楽リスニングのかたちが生まれるのでは」と期待を寄せる。

日本でもSpotifyのサービスは無事立ち上がったようだ。今後もサービスの勢いを加速させていくため、玉木氏はどんな構想を持っているのだろうか。

「日本国内のユーザーを中心に、もっとSpotifyをいい音で聴きたいという声も集まっています。音質については今後も時間をかけながら、より高いレベルにアップグレードしていけると確信しています。Spotifyをお使いいただいた方々からは、アプリの再生ボタンを押してすぐに音楽が楽しめる使い勝手やレスポンスの良さについても高い評価をいただいています。ローンチの際にもアピールしてきたことですが、Spotifyは設立から今日まで音楽文化をリスペクトしながら、より深く理解するために情熱を捧げてきた企業です。でも、同じくSpotifyはITや通信などの先進テクノロジーをバックボーンに持つ企業でもあります。ユーザーの皆様が音楽リスニングを快適に、安心して楽しめるようSpotifyの利便性はまだまだ高められると思います。日本はテクノロジーの最先端が集まる場所であり、特に都市部などにおいては通信の安定性などシビアな環境でサービスのレベルを検証し、高めて行くことができるのではないでしょうか。これからも日本発のノウハウを世界に向けて発信しながら、Spotifyが音楽ストリーミングの最先端をリードしていきたいと考えています」

山本 敦

News 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Trucks 特集

MM総研は9日、2015年における携帯電話(フィーチャーフォンとスマートフォン)端末の国内出荷台数に関する調査結果を発表した。総出荷台数は前年比6.6%減の3,577万台。2012年から3年連続で減少が続いている。 [...]

全て見る

Equipments 特集

Amazon.co.jp(アマゾン)は4日、「Amazonお酒ストア」内の「Amazonワインストア」において、 専門家がワインを選んでくれる新サービス「Amazonソムリエ」の提供を開始した。 [...]

全て見る